- 営業のヒアリングってそんなに重要なの?

- ヒアリングって何を聞けばいいの?

- どうやって聞きたいことを聞き出せばいいの?

このような悩みを解決する記事となっています。

よく「営業はヒアリング力が大事だ!」と言われていますが、ただ決まった項目に沿って聞こうとするだけではダメです。

ヒアリングする前の準備やヒアリングのやり方が営業成績に大きく影響を及ぼすのです。

ここでは、営業ヒアリングの重要性や項目、具体的な流れやコツについてご紹介します。

営業におけるヒアリングとは?

営業の種類に関わらず、営業の基本的なプロセスは以下のようになります。

- リスト選定

- ニーズの仮説構築

- アプローチ

- 面談(雑談/ヒアリング/仮提案)

- プレゼン・クロージング

- 見込み顧客管理

「営業におけるヒアリングってフレームワークであるBANT情報(Budget:予算、Authority:決裁権、Needs:必要性、Timeframe:導入時期)に沿って聞けばいいんでしょ?」と言う人がいます。

確かに間違ってはいないのですが、どのようにヒアリングをするかによって、情報を引き出せるかどうかが決まるんですよ。

また、ヒアリング前の営業プロセスをどのように踏んだかによっても、引き出せる情報の量や質が変わってきます。

そして、もちろん、その引き出せた情報によって、それ以降のプレゼン・クロージングの進め方が大きく変わり、案件が受注できるか否かに大きな影響を与えるので、営業におけるヒアリングはとても重要なのです。

営業ヒアリングの重要性

営業ヒアリングの重要性についてより具体的に見ていきましょう。

その重要性には、以下の3つがあると考えています。

- 本当に解決すべきものが見える

- 提案の幅と規模が大きくなる

- 一業者ではなく、パートナーになれる

重要性1:本当に解決すべきものが見える

一昔前までは、顧客側で商品やサービスの要件を固めて、「予算〇〇円までで、△△スペックを満たすものをよろしく!」といった商品レベルのニーズに対して、提案して終了といったものが多くありました。

しかし、このモノが溢れている今の時代にそのような提案をしても、競合がたくさんいるため「もっと安くしてよ」となってしまい、価格競争に陥ってしまいます。

また、グローバル化、少子高齢化、情報化社会、デフレなど問題が複雑化している今の時代は、顧客側も本当に解決すべきことが分かっていない場合があります。

したがって、顧客側から発せられた課題や解決策を鵜呑みにするのではなく、ヒアリングを通じて「本当の問題は〇〇なのではないでしょうか?」と、こちらから顧客をリードしていき、本来解決すべき問題を見極めて、提案をしていかなければなりません。

元底辺営業マン

元底辺営業マンヒアリングをしていくと、「顧客が捉えていた課題や解決策が検討違いだった」といったことは何度も経験しました。

重要性2:提案の幅と規模が大きくなる

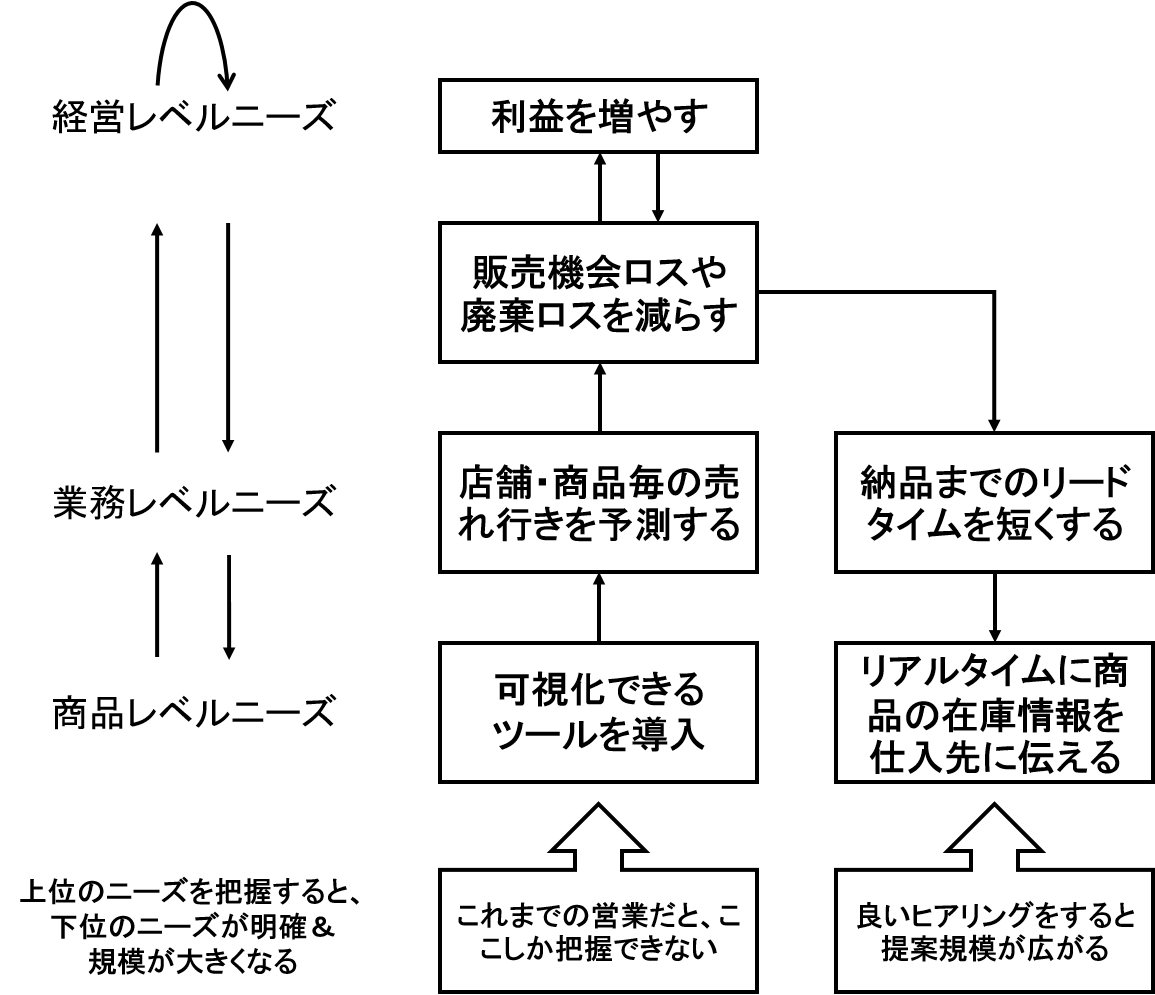

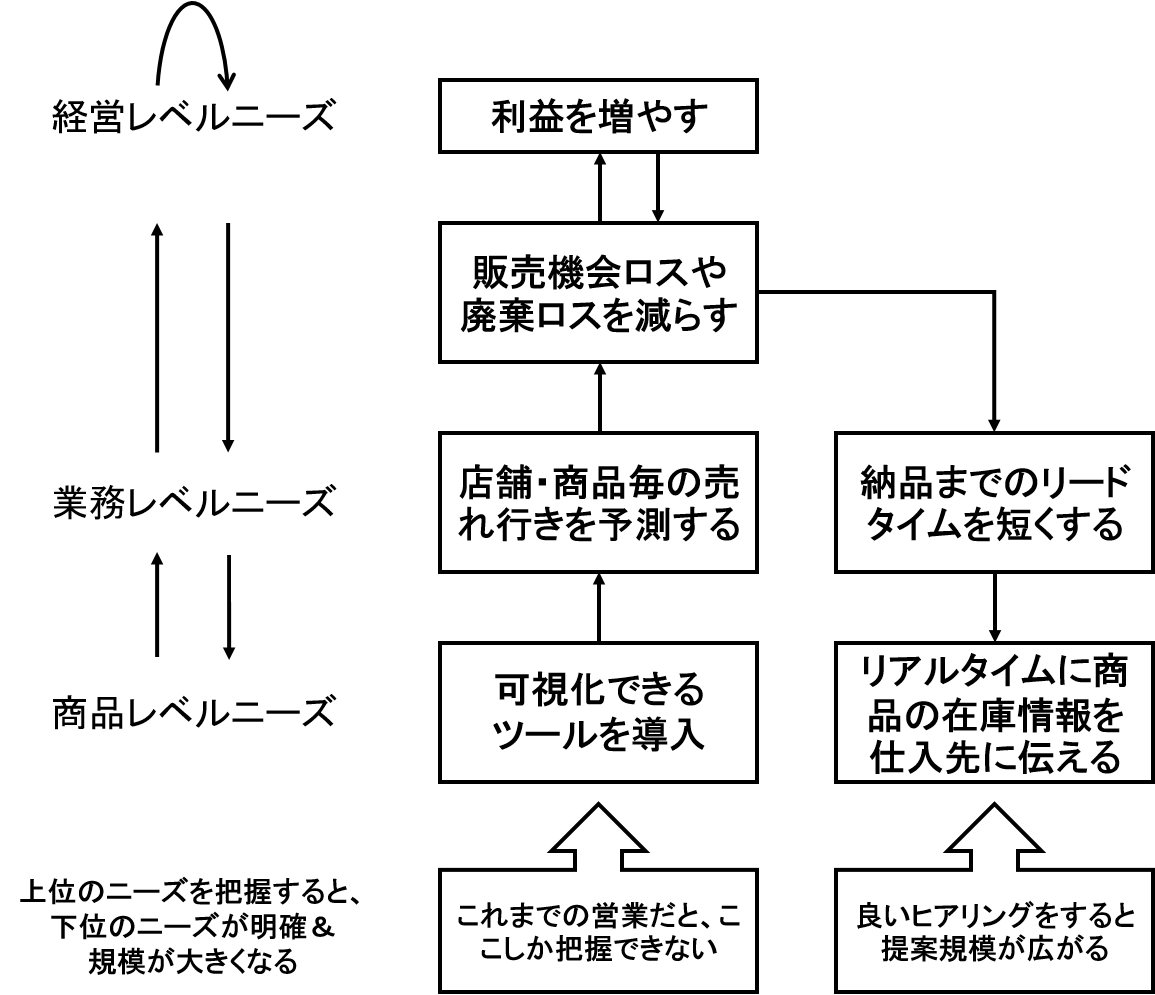

たとえば、店舗運営をしている顧客から「毎月の店舗・商品毎の売れ行きを可視化できるツールが欲しい」と商品レベルのニーズを言われたとしましょう。

そして、ヒアリングを通じて、そのツールの導入目的が「前月の売れ行きを参考にして、次月の店舗・商品毎の売れ行きを予測する」といった業務レベルのニーズ、さらに、次月の店舗・商品毎の売れ行きを予測する目的が「販売機会のロスや廃棄ロスを減らし、売上を上げて、コストを下げたい」といった経営レベルのニーズまで掴むことができたとしたら、何がいいのでしょうか。

実は、このように「この商品が欲しい」のような商品レベルのニーズの目的をさかのぼっていくと、業務レベルのニーズや経営レベルのニーズといったより大きな目的に辿り着くことで、提案の幅と規模が大きくなるのです。

先ほどの例でいうと、販売機会のロスや廃棄ロスを減らすためには、納品までのリードタイムを短くするといった業務レベルのニーズも想定できますし、その業務を実行するためには、リアルタイムに商品の在庫情報を仕入れ先に伝えるシステムを導入するといった商品レベルのニーズも想定できます。

ヒアリングを通じて、本来の目的=経営のニーズが見えてくると、顧客に言われたこと以上のことを提案できる余地が広がり、提案規模も大きくなります。

重要性3:一業者ではなく、パートナーになれる

レベルの低い営業は、「△△のスペックのものが欲しい」と言われると、「はい!用意させて頂きます!」となってしまいます。

これでは顧客から見れば、営業としての価値はほとんどなく「よくいる一業者」と思われてしまい、すぐに別の業者に取って代わられるでしょう。

しかし、ヒアリングによって、顧客が気づいていなかった問題の特定や解決策へ導くことができれば、営業としての価値は高くなり、いなければならないパートナーとしての存在でいることができます。

営業ヒアリングの項目

まずは、営業がヒアリングすべき項目の洗い出しと、なぜその項目をヒアリングしなければいけないのかを把握していきましょう。

- 現状、目標、課題、解決策

- 納期

- 予算

- キーマン

- 購買プロセス

- 評価基準

- 競合他社

項目1:現状、目標、課題、解決策

顧客側が考えている「現状、目標、課題、解決策」のことです。

「目指すべき目標があるが、現状は目標に及んでおらず、及んでいないのは課題があるからで、そのための解決策を模索している」といったように、それぞれの関係性を意識しながら把握していく必要があります。

しかし、この項目においては「おそらく〇〇ではないか」と事前に推測しておくことによって、スムーズにヒアリングすることができます。

後ほど詳しく解説します。

項目2:納期

「いつから商品やサービスを導入したいのか」「いつまでに目標を達成したいのか」といったスケジュール感のことです。

そのスケジュール感によって、そもそも提案が可能なのかの判断がつきます。

また、スケジュールがタイトな場合は、スケジュールを後ろ倒しにすることは可能なのか、といった交渉をしていくことも視野に入れましょう。

項目3:予算

「商品やサービスの購入にいくらかけられるのか」といった予算感のことです。

たとえば、あなたが5万円の予算でパソコンを探しているのに、10万円のハイスペックのパソコンを提案されたら、購入を見送りますよね。

それと同じで、企業、個人共に、何かを購入するときには必ず予算があるため、的外れな提案をしないように必ず押さえておかなければなりません。

しかし、10万円のパソコンの方が5万円のパソコンより「作業時間が50%削減できます!」と言われたら、予算を追加して購入することも考えますよね。

したがって、ヒアリングした予算は参考にしつつ、想定以上に効果があれば追加予算の検討はできるのか、といった観点を持っておく必要があります。

項目4:キーマン

特に、法人営業の場合は、顧客側の窓口担当者だけに提案が受け入れられさえすればOKということではありません。

大きな企業や案件規模が大きくなるほど、お金の面で判断するキーパーソン、技術の面で判断するチェッカー、使いやすさの面で判断するユーザーが関わってきます。

今回の提案が「誰に、どんな基準で」判断されるのかを把握しておくことによって、的外れな提案を避けることができます。

項目5:購買プロセス

顧客の購買プロセスによって、営業プロセスも合わせなければなりません。

たとえば、案件規模が大きくなるほど、部長承認⇒本部長承認⇒役員承認⇒社長承認等といったように、登場人物が多くなって購入までの時間が長くなります。

そして、この顧客の購買プロセスをスケジュールとセットで把握することで、必要があれば各承認がスムーズにいくように、その前に提案会を設定するなど営業プロセスも計画的に進められます。

項目6:評価基準

どのような項目で提案を評価するのかということです。

評価基準に満たなければ見送りとなったり、競合他社の方が上回っていれば負けてしまいます。

したがって、顧客がどのような項目で提案を評価するのかを知っておけば、それぞれの項目が加点されるようにその材料を提案書に盛り込むことができます。

法人顧客の場合は、一般的に以下の評価基準があります。

- 経営戦略・事業戦略との適合度

- 提案への取り組み姿勢

- 実施スケジュール

- 遂行能力(プロジェクト体制/品質管理体制など)

- 技術的な評価(柔軟性/拡張性など)

- コスト

- 契約形態

- 実績

- etc…

扱っている商品やサービスによって評価基準は変わります。

項目7:競合他社

競合他社にも声を掛けているのか知りたいところです。

競合他社も存在している場合、効果、費用面等で上回った提案をしなければ、負けてしまいます。

したがって、競合他社の存在もヒアリングして、競合他社が存在しているのであれば、顧客の要望を満たす提案と同時に競合に勝つための提案についても考えなければなりません。

具体的な競合企業名が分かればベストです。その企業にはない強みを押し出すことも可能になります。

営業ヒアリングのステップ

先ほどの営業ヒアリングの項目を把握したら、実際にヒアリングをするようにしましょう。

ヒアリングの具体的なステップは以下の4つです。

- ニーズの仮説構築

- 雑談

- 項目1の「現状、目標、課題、解決策」のヒアリング

- 項目2~7の「その他情報」のヒアリング

ステップ1:ニーズの仮説構築

これは商談前に行うことになります。

先ほどの「営業ヒアリングの7つの項目」の「項目1:現状、目標、課題、解決策」においては、ヒアリングをする前にある程度「〇〇といった課題があり、◇◇を求めているのではないか」と仮説を持っておくことが大事になります。

「そんなこと無理でしょ!?」と思うかもしれませんが、実は、企業ホームページやインタビュー記事等の情報からある程度仮説を持つことが可能です。

このようにニーズの仮説構築をすることによって、初めから顧客と同じ目線に立つことができるので、信頼関係を築きやすくなったり、ヒアリングの質が上がるといったメリットがあります。

ステップ2:雑談

ここからは実際に商談中に行うことになります。

ビジネスにおいては、「人間的信頼関係」と「ビジネス的信頼関係」の2つの信頼関係を良好にしなければなりません。

「人間的信頼関係」は、「人として好き」といった感情に関わることで、「ビジネス的信頼関係」は、「仕事の質が良い」といった機能や品質に関わることです。

この人間的信頼関係がそもそもないと、ヒアリングをしても良い回答が得られなくなってしまうので、雑談を通して人間的信頼関係を構築していきます。

雑談をするときのコツは以下の3つとなります。

- 当たり前のことを当たり前にやる

- 共通の話題を持つ

- 価値観に共感する

なんとなく天気の話題等の当たり障りのない会話をすれば良いということではありません。

ステップ3:項目1の「現状、目標、課題、解決策」のヒアリング

流れ1で行った「ニーズの仮説構築」が合っていたのか答え合わせをしていきます。

先ほどの「営業のヒアリングの重要性」の「重要性2:提案の幅と規模が大きくなる」では、商品レベルのニーズ、業務レベルのニーズ、経営レベルのニーズをヒアリングによって引き出すことの重要性をお伝えしました。

どのレベルの話をしているのか意識しながらヒアリングをします。

ステップ4:項目2~7の「その他情報」のヒアリング

最後に、ヒアリング項目2~7を確認していきます。

特に項目3以降については、ニーズが喚起できる前に聞くことは避けましょう。

たとえば、洋服を買いに行っていきなり「予算はいくらですか?」と言われたら、「なんで言わなきゃいけないの?」と思ってしまいますよね。

それと同じでそもそも「これ欲しい!」といったニーズが喚起されないと、なかなか人に言いたい気持ちにはなりませんが、逆にニーズがしっかりと喚起できていれば、「良い提案をしてもらうために必要な情報だから伝えないと!」となります。

また、評価基準や競合他社の情報については中々教えてくれない場合があるのですが、全く聞き出せないかというとそうでもありません。

「他社と解決方法が同じにならないように、別の切り口から提案をしたいので」といったように、提案の質が向上するといった顧客側にメリットを感じさせることを伝えれば教えてくれる可能性は上がります。

営業ヒアリングのコツ

最後に、営業ヒアリングのコツをお伝えします。

特に、項目1の「現状、目標、課題、解決策」のヒアリングに使えるコツとなります。

- 目的をさかのぼる

- 目的を具体化する

コツ1:目的をさかのぼる

商品レベルのニーズを言われた際に、経営レベルのニーズを把握するためには、目的を一つ一つさかのぼっていくことをおすすめします。

具体的には「それはなぜですか?」ということを繰り返していくだけなので簡単です。

顧客が何かの商品を欲しているということは、何らかの背景や目的が必ずあるはずで、たとえば「ホームシアターが欲しい!」といった場合は、「休日を自分の好きな時間を快適に過ごしたい」といった目的があるのと同じです。

先ほどの例で言うと、売れ行きを可視化できるツールが欲しいと言われたとき、どのような機能を搭載したツールを聞くだけではなく、「それはなぜですか?」と繰り返し聞くようにします。

そうすると、経営レベルのニーズまで辿り着き、「販売機会のロスや廃棄ロスを減らし、売上を上げて、コストを下げたい」といったことが分かるのです。

コツ2:目的を具体化する

一方で、経営レベルのニーズを言われた際に、商品レベルのニーズを把握するためには、目的を一つ一つ具体化することをおすすめします。

具体的には「そのためにはどうしますか?」「どのように実現しますか?」という質問を繰り返していくようにしましょう。

しかし、このような質問をしても顧客は「いや~それがわからないんだよね」といった具体的な解決策を把握してない場合があるので、そのときはこちらから「Aという解決方法やBという解決方法が良いと思います」と提案していきます。

このように1つの切り口だけではなく、複数の切り口で話をしていくことが、まさに提案の幅と規模を大きくしていくポイントになります。

そして、顧客から「そんな切り口があったんですね」と言われれば、一業者からパートナーへ格上げされること間違いなしです。

まとめ

本記事では、営業ヒアリングの重要性や項目、具体的な流れやコツについて紹介しました。

営業のコツをまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。