- なかなか成果が上がらない・・・

- 自分のやり方が正しいか分からない・・・

- ノルマを達成できる方法を知りたい・・・

このような悩みを解決する記事となっています。

世の中の情報から営業のやり方なるものを調べようとすると、「移動時間を有効活用せよ」「会話のネタを用意せよ」「身だしなみを整えよ」等といったような、一部分の対応策しか述べていないものが多いと感じています。

そのため、それだけ理解して実践しても、対して成果は変わらないでしょう。

本来であれば体系的に理解して実践していくことで、大きな営業成績の向上が期待できるものです。

ここでは、営業の仕事の流れに沿って体系的に「営業のやり方」についてお伝えします。

営業のやり方の前に仕事の流れを理解する

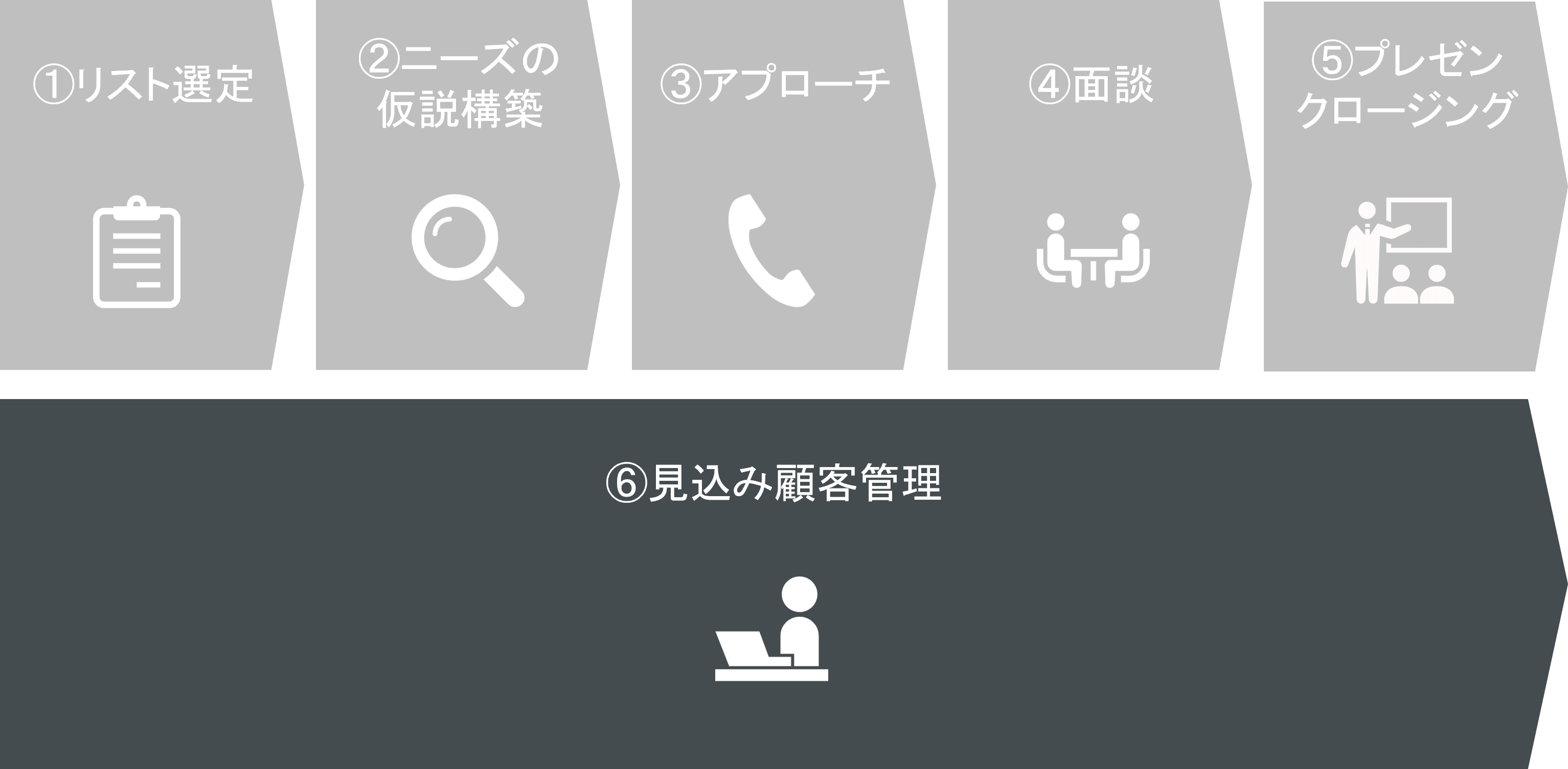

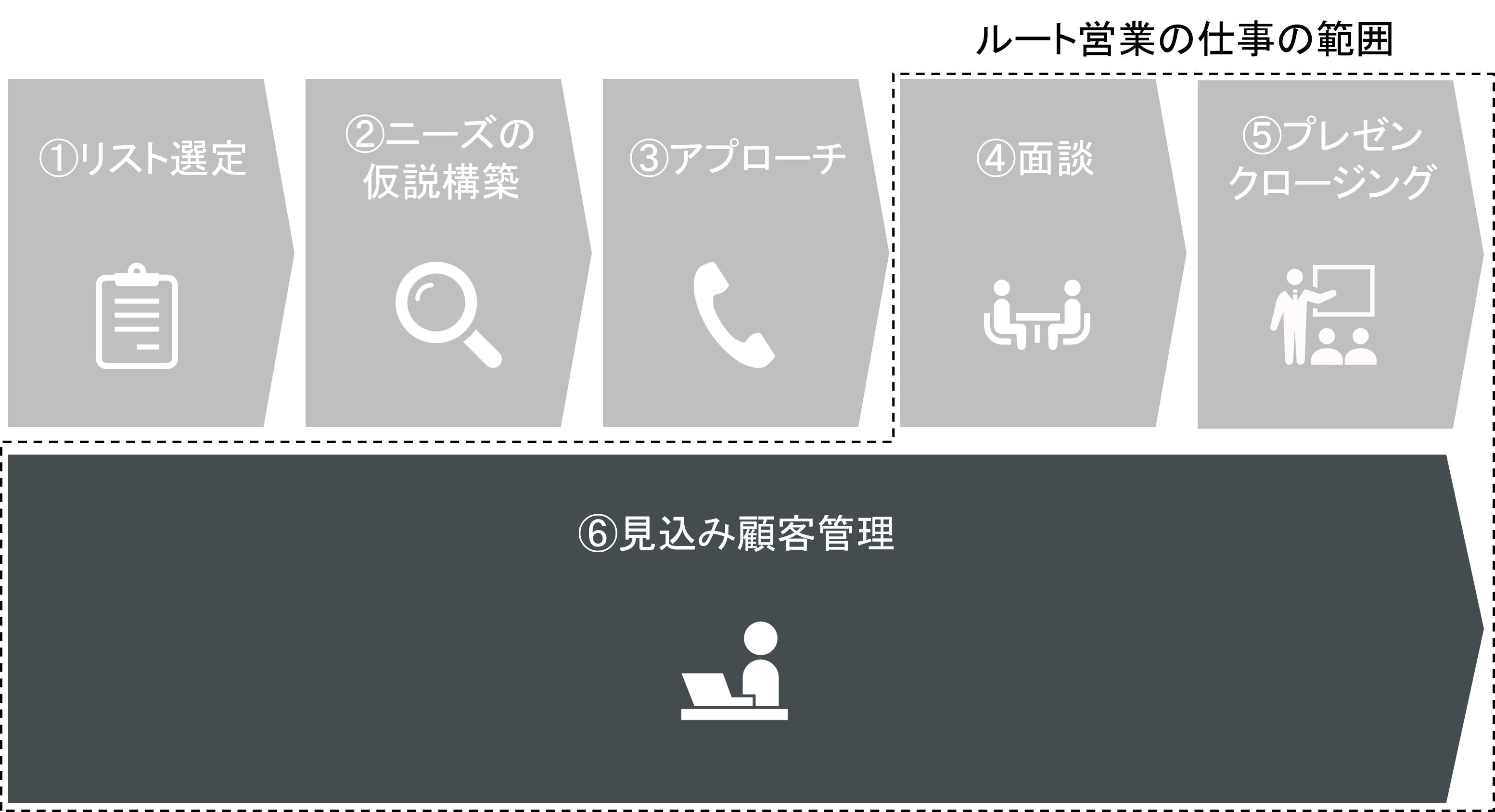

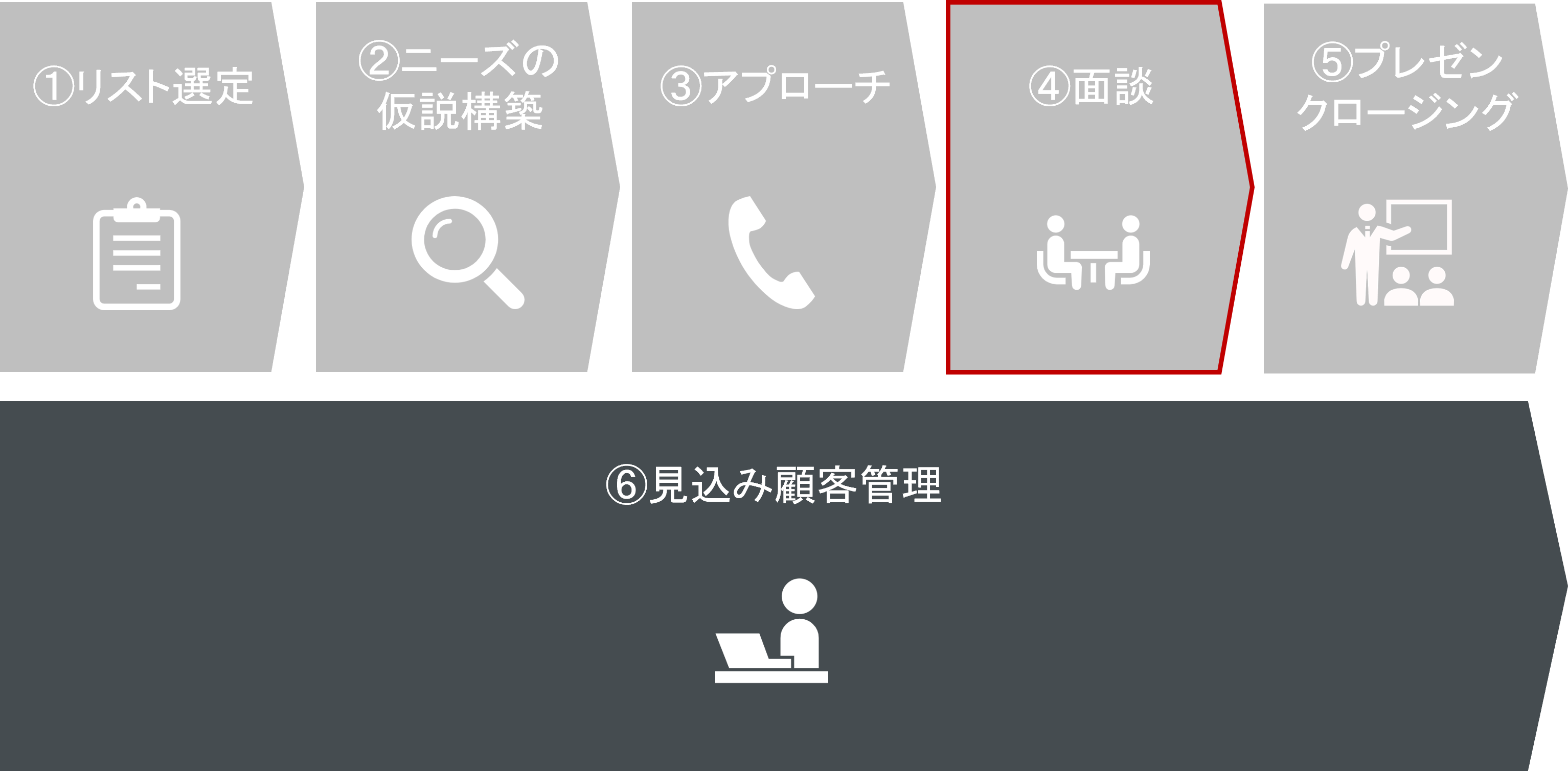

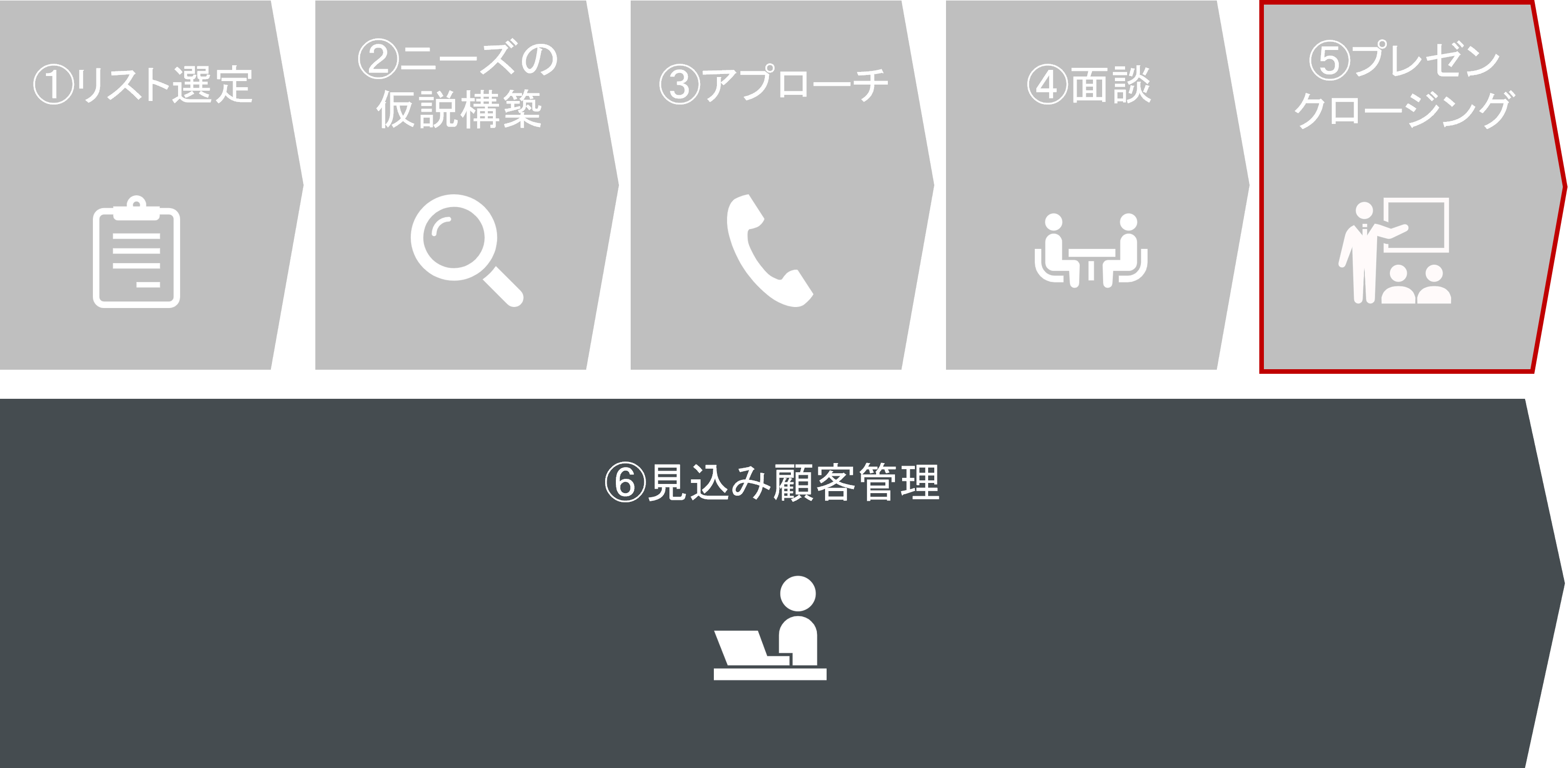

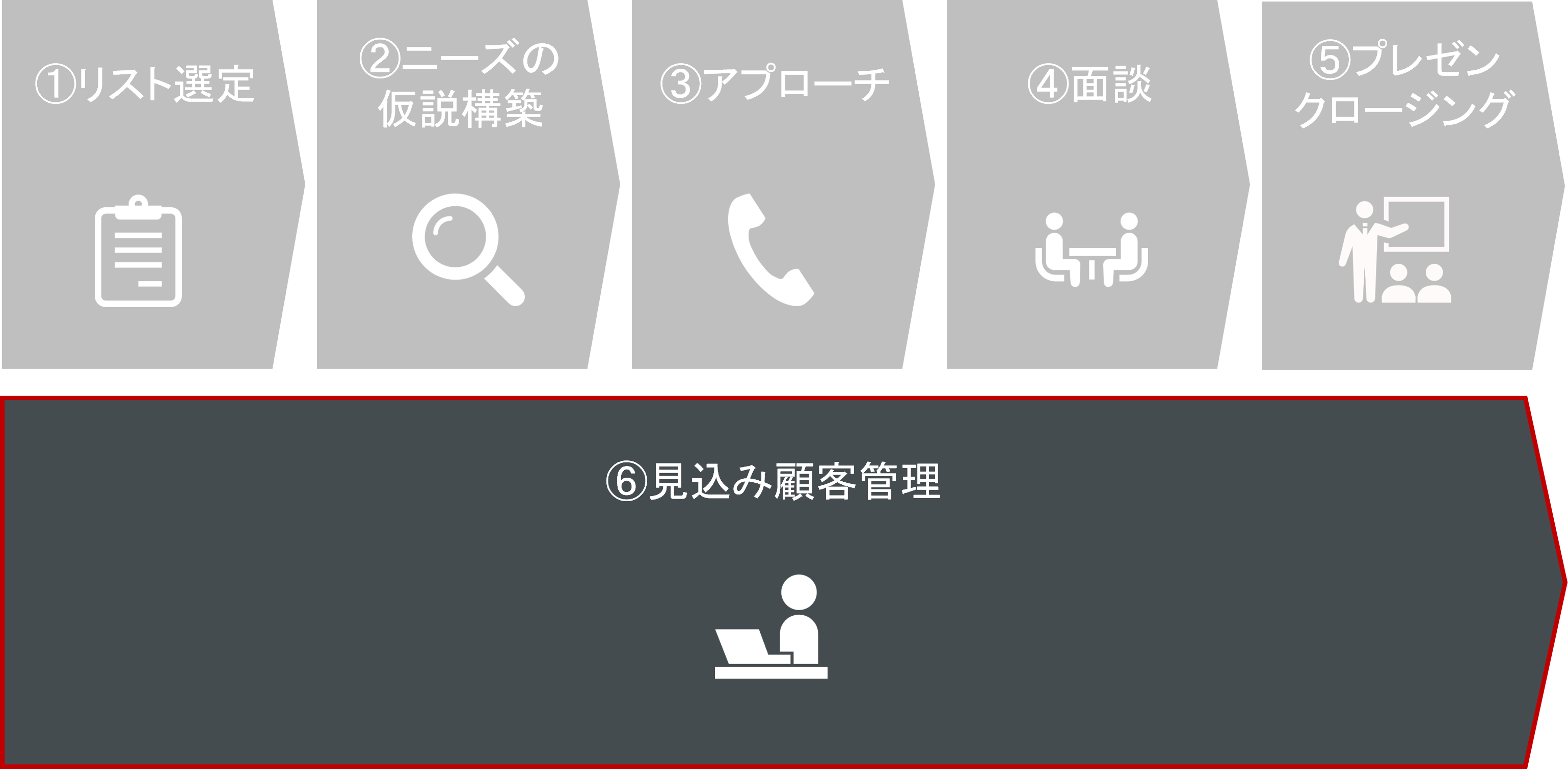

基本的な営業活動の流れは「リスト選定」、「ニーズの仮説構築」、「アプローチ」、「商談」、「プレゼン・クロージング」、「見込み顧客管理」になります。

- リスト選定

- ニーズの仮説構築

- アプローチ

- 商談(雑談/ヒアリング/仮提案)

- プレゼン・クロージング

- 見込み顧客管理

営業経験がない方は、3の「アプローチ」、4の「商談(雑談/ヒアリング/仮提案)」、5の「プレゼン・クロージング」以外の活動があることを知らなかったという人もいるのではないでしょうか。

また、営業経験がある方でも、2の「ニーズの仮説構築」、6の「見込み顧客管理」は、具体的に何をするのかを分かっていないという人もいると思います。

そのため、次から解説する営業活動の流れを一つ一つ何のために実践するのかを理解しながら読み進めていってください。

営業のやり方は種類によっても変わる

先ほど基本的な営業の仕事の流れについてご紹介しました。

しかし、このやり方・ステップについては営業の種類、特に「ルート営業」か「新規営業」かによっても変わってくるのです。

- ルート営業:既に取引のある顧客に対して、定期的に仕事の依頼を受ける営業

- 新規営業:全く取引のない顧客に対して、新しく仕事の依頼を受ける営業

具体的には、新規営業の場合は①~⑥の全てが業務の範囲となりますが、ルート営業の場合は④の「商談」、⑤の「プレゼン・クロージング」、⑥の「見込み顧客管理」のみが業務の範囲となります。

なぜかと言うと、ルート営業の場合は、既に取引のある顧客を相手にするので、アプローチするべき顧客を決める必要もなく、実際にアプローチする必要もないからですね。

営業のやり方を押さえるメリット

では、なぜこの営業のやり方を押さえる必要があるのか。

それは以下の3つのメリットがあるからです。

- 一つ一つの案件の成約率が上がる

- ノルマが達成できる

- 課題を特定でき、改善に繋げられる

メリット1:一つ一つの案件の成約率が上がる

物事を成功させるためには、決まったやり方とステップを踏むことが重要です。

たとえば、料理を作るときのことを考えてみましょう。

だしを出すときは、はじめにだしを出す必要があり、先にみりんや醤油を入れてしまうと、味が染みなくなってしまいますよね。

なので、このやり方とステップというものが料理においては、美味しくなるか(=成功するか)どうかの分かれ目になります。

このように、物事を成功させるためには、正しいやり方とステップを踏むことが重要であって、営業も例外なく正しいやり方・ステップを踏むことで案件が成約できるのです。

メリット2:ノルマを達成できる

営業は一つ一つの案件の成約率を上げるだけでは不十分です。

なぜかと言うと、営業には売上目標といったノルマがあるからです。

仮に成約率100%だとしても、売上目標100万円に対して、10万円の案件を9つしか成約できなければ、評価はされません。

なので、一つ一つの案件の成約の積み重ねで、どのようにノルマを達成していくかの計画が必要で、それが⑥の「見込み顧客管理」に該当します。

メリット3:課題が特定でき、改善に繋げられる

営業のやり方とステップを意識せずに、成約ができたかできてないかの結果だけ把握していても、次に何を改善したらいいのか分かりません。

先ほどの料理の例で言うと、料理が美味しくなかったという結果だけ把握していても、次に火を入れる時間を変えればいいのか、調味料の量を変えれば美味しくなるのか分かりませんよね。

なので、途中にどのような工程があったのかを把握して、その工程毎に振り返ることが次の成功へと繋がっていきます。

営業の場合も同様、アプローチの成功率が低いのか、プレゼンの成功率が低いのか等と自分の営業活動の課題を特定して、アプローチの成功率が低い原因を知り、解決策を打っていくことで成長できるのです。

営業のやり方を体系的に解説!

ここからは具体的にそれぞれの流れで何をするのかを見ていきます。

先ほどお伝えした以下の流れに沿ったやり方を解説します。

- リスト選定

- ニーズの仮説構築

- アプローチ

- 商談(雑談/ヒアリング/仮提案)

- プレゼン・クロージング

- 見込み顧客管理<

やり方1:リスト選定

仕事は限られた時間の中で最大のアウトプットを出さなければなりません。

営業も同じで、全ての顧客にアプローチできれば最大のアウトプット(売上・利益)が出せるかもしれませんが、そんなことは不可能なので、より売上が見込める顧客を見極める必要があります。

そのために、何らかの基準(※)を設けるなどして、より高い確率でより売上が見込める顧客(=良い顧客)をリスト化して、その中から候補となる顧客を抽出していきます。

※売上100億円以上の企業/従業員数100人以上の企業/女性顧客/20代顧客等

ただし、この「何らかの基準」が会社として決まっている場合もあれば、言語化されていない場合もあり、されていない場合、自ら「良い顧客」の仮説を立てて、行動して、検証して、改善していかなければなりません。

このように、営業はやみくもに顧客にアプローチしていく仕事ではありません。

やり方2:ニーズの仮説構築

リスト選定した後は、「よし!リストの顧客へ早速アプローチするぞ!」ではありません。

次は、顧客に関する「ニーズの仮説構築」というステップを踏みます。

ニーズの仮説構築とは、顧客と会う前に「おそらくニーズ(=欲しいもの)は〇〇だろう」といったように、ニーズの推定を行うことです。

なぜニーズの推定をするかというと、顧客への信頼が得られやすくなり「アポイントが取得できる確率が上がる」「ヒアリングの質が向上する」「提案の採用確率が上がる」というメリットがあるからです。

たとえば、アポイントの際に「弊社のAという商品をぜひ紹介させてください」とだけ言う営業マンと、「御社の中期経営計画を拝見させて頂いて、AIを活用して〇〇の業務効率化を向上させていく計画があると認識しております。その計画を進めるにあたっては△△という課題に直面するケースが多く、それを解決する弊社のAという商品を・・・」と言う営業マンだと、明らかに後者の方が「こいつなら悩みを分かってくれるかも!?⇒会話する価値あり!」となりますよね。

その他にも、この仮説を持っていることによって、ある程度何を質問すれば良いかを事前に推測できるので、ヒアリングの質も向上(ニーズの特定もしやすい)するとともに、ニーズに合致した提案も可能になるというわけです。

顧客に「どこにでもいる営業」と思われるのか「こいつはできる営業」と思われるかで、天と地の差があります。

やり方3:アプローチ

ニーズの仮説構築をした後は、「よし!次こそはアプローチするぞ!」でもありません。

ただやみくもに飛び込み営業をしたり、電話営業をしたりするのではなく「誰に、どの手段で、何を伝えるか」を検討しなければいけません。

「誰に」は、法人営業の場合は、社長なのか、部長なのか、担当者なのか、誰にアプローチをするか検討することで、基本は上の人、つまり決裁者にアプローチできるのが理想となります。

「どの手段で」は、飛び込みなのか、メールなのか、テレアポなのか、どんな手段を使ってアプローチをするか検討することで、「誰に」「何を伝えるか」によって手段を変えることもあります。

「何を伝えるか」は、アプローチしたあとに、何を伝えることによっていかにアポイントを取るのかということになります。

やり方4:商談(雑談/ヒアリング/仮提案)

長く感じたかもしれませんが、ここからようやく商談へと入っていきます。

商談は、基本的には以下の3つのステップで進めていきます。

- 雑談

- ヒアリング

- 仮提案

商談に入る前は、お互いのことがよくわかりません。そんな状態では欲しい情報を引き出すことができないので、信頼関係を構築するために戦略的に雑談をします。

次に、「現状、目標、課題、解決策」「納期」「予算」「キーマン」「購買プロセス」「評価基準」「競合他社」といった項目についてヒアリングしていきます。

この中でも3の仮提案(=問題に対する解決策の方向性を示すもの)が最も重要で「そうそう!〇〇っていうものがあったら悩みが解決されるから、ぜひ欲しいんだけどね~」と言わせてしまえば、「買ってください!」とか「値引きするんで!」と言う必要がなくなるからなんですね。

このニーズ喚起をするために、仮提案をすることが重要になります。

やり方5:プレゼン・クロージング

大詰めのプレゼンになります。

よく勘違いがあるのですが、プレゼンは「当社の商品はこんなに良いものですよ!」と発表する場ではなく、あくまで顧客の課題を解決するものです。

前の商談の仮提案では、顧客の課題があぶりだされている状態になっているはずなので、その課題を解決するプレゼンをしていきます。

逆に言うと、この顧客の課題があぶりだされてなかったり、ニーズ喚起ができていない状態でプレゼンをしてしまうと、「ちょっと求めているものと違う!」と言われて採用されなくなるか、「検討しとくよ!」と言われて音沙汰がなくなってしまいます。

やり方6:見込み顧客管理

先ほどまでは一案件毎の活動の進め方を解説しましたが、ここからは全案件の管理について解説していきます。

リスト選定では、効率性の観点から、より高い確率でより売上が見込める顧客をリスト化して、その中から候補となる顧客を抽出していきました。

しかし、リスト選定の段階では「良い顧客」は絞れたものの、売上目標を達成するために、どれくらいの数をいつまでにアプローチするべきかの視点が含まれていませんでしたね。

そこで、この「見込み顧客管理」では、目標から逆算して、必要なアプローチの数の算出をしたり、期限を設けたりしていきます。

限られた時間の中で、全て均等にアプローチすることは不可能なので、目標を達成するための優先順位付けをしていくというわけですね。

まとめ

この記事では、営業のやり方について紹介しました。

ぜひ、すぐに実践をして営業成績の向上を目指しましょう。