- 営業の離職率の実態はどうなっているの?

- 離職率が低い業界はあるの?

- 離職率が低い会社を選ぶ方法を知りたい!

このような悩みを解決できる記事となっています。

営業の離職率は高いイメージがあるかもしれませんが、実は離職率が低い業界や会社もあります。

必ずしも離職率が低い業界や会社が良いというわけではありませんが、待遇や労働環境が良く長く働ける可能性が高くなります。

ここでは、営業のよくあるイメージの一つである「離職率が高い」ついてご紹介します。

営業の離職率とは?

まずは、日本全体の平均離職率、業界別の平均離職率、営業の平均離職率を見ていきましょう。

日本全体の平均離職率は14.6%

厚生労働省のデータによると、以下のようになっています。

| 区分 | 離職率 |

|---|---|

| 計 | 14.6% |

| 男 | 12.6% |

| 女 | 17.1% |

| 一般労働者 | 11.3% |

| パートタイム労働者 | 23.6% |

日本全体の平均離職率は14.6%となります。

一般労働者とパートタイム労働者で見てみると、一般労働者が11.3%、パートタイム労働者が23.6%とのことです。

元底辺営業マン

元底辺営業マン次に業界別の平均離職率を見てみましょう。

業界別の平均離職率は7.7%~30.0%

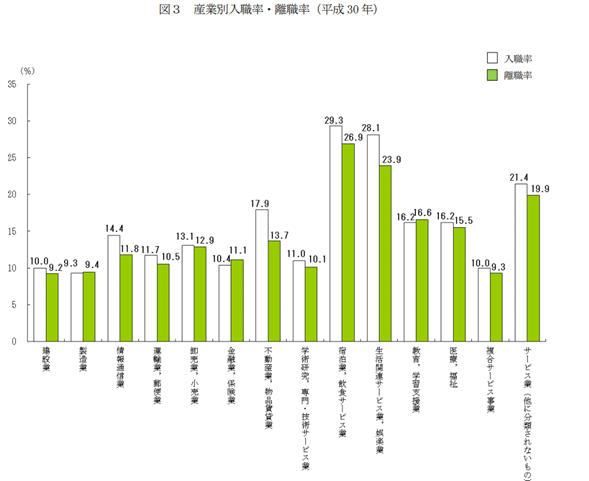

厚生労働省のデータによると、以下のようになっています。

出典:平成 30 年雇用動向調査結果の概況(厚生労働省)

業界別の平均離職率は7.7%~30.0%とかなり幅があります。

「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「サービス業」の離職率の高さのが目立ちますね。

理由は「勤務時間が長い/遅い、休みが少ない、休日も出勤」といったものが多いようです。

一方で、「建設業」「複合サービス業」「金融業、保険業」の離職率が低くなっているのがわかりますね。

こちらはあくまで全職種を含めた業界別のデータなので、必ずしも「離職率が低い業界=その業界の営業職の離職率が低い」という訳ではありません。

営業の平均離職率は一般的に高いらしい

実は「営業の離職率は〇%です!」といったデータはないのです。

これまで見てきた厚生労働省のデータのように「建設業」「サービス業」といった業種別のデータはあるのですが、「営業職」「技術職」とった職種別のデータは残念ながらありません。

そのため、営業が他の職種と比較して高い低いといった議論がデータに基づいてできません。

ただし、一般的に営業の離職率は高いと言われており、次にその原因について考察していきたいと思います。

営業の離職率が高い原因

営業の離職率が高い原因は以下の4つだと考えています。

- ノルマを達成できない

- 給料が安定しない

- 土日祝の休みが取れない

- 対人関係のストレスが大きい

原因1:ノルマを達成できない

ノルマが設定されていたり、その設定自体がかなり厳しい場合もあります。

そして、そのノルマを達成できないと、叱責されたり、社内でも肩身の狭い思いをすることもあります。

そうなると精神的に辛くなってしまい離職という選択をしてしまう人もいます。

私の周りではこのパターンで離職する人が一番多かったです。

原因2:給料が安定しない

1の「ノルマを達成できない」と関連しますが、ノルマの達成度合いと給料が連動している場合があります。

もちろん、営業職でも一定の時間働けば一定の金額が支払われる「固定給」もありますが、成績や売上に応じて変動する「歩合制(固定給+歩合制または完全歩合制)」もあるのです。

歩合制の場合は、成績が良ければ給料は高くなるのですが、逆に成績が悪ければ給料が低くなるため、収入が不安定となって退職する人もいます。

原因3:土日祝の休みが取れない

顧客が小売業やサービス業などの土日も稼働している会社の場合、それに合わせる形で土日も出勤することがあります。

また、顧客が個人の場合、顧客が空いている時間(通常土日祝が多い)を狙って営業をするため、それに合わせる形で土日祝も出勤することがあります。

そして、ノルマが達成できていない状態にあると、土日祝休みを返上して出勤して挽回しなければいけません。

このように、休みが取れないことが不満であったり、体力的に厳しくなってしまうと退職を決断する人もいます。

原因4:対人関係のストレスが大きい

営業は、顧客はもちろんのこと、商品部、開発部、経理部、法務部といった他部署の人や仕入先の人など、さまざまな人達と日々コミュニケーションを取りながら仕事を進めていきます。

一人で黙々と仕事をする場面も少ないですし、関わる人も他の職種と比べて多くなる傾向にあります。

そのため、対人関係でストレスを抱えてしまい、退職をしてしまう人も多くなってしまうのです。

特に新規営業の場合は、毎回対峙する顧客も変わるので負担が大きいです。

営業の離職率が高い業界

ここからは営業の離職率が高いと言われている業界について見ていきます。

ここで紹介する3つの業界は、漏れなく営業の離職率が高い原因を含んでいます。

- 不動産業界

- 保険業界

- 金融業界

業界1:不動産業界

不動産業界の中でも、主に個人顧客向けに住宅や投資用マンションを販売する営業の場合は離職率が高いと言われています。

理由は、新規顧客を獲得するために一日に数百件のテレアポをしたり、顧客にとっては一生を左右するような高額商品の販売となるため、すぐにアポイントが取れたり、成約に繋がることは難しいためで、しっかりと戦略を立てることと、辛抱強さが大事になります。

また、個人を相手にする場合、顧客が比較的時間が空いているのは休日となるため、テレアポや商談を休日を返上して行うこともあります。

一方で、賃貸物件の仲介を行う場合は、離職率が低くなります。

街の不動産屋さんを想像してもらえればいいのですが、来店した顧客(既に商品に興味がある顧客)に対して賃貸物件を提案するため、完全に受け身の営業スタイルとなるからですね。

業界2:保険業界

保険業界の営業の中でも、主に個人顧客向けの営業の離職率が高いです。

ノルマを達成に対するプレッシャー、テレアポや成約に繋がらない苦しさ等、精神的に参ってしまう人も多いようです。

また、歩合制を取り入れている場合もあり、安定しない収入に嫌気がさしてしまう人もいるみたいです。

業界3:金融業界

金融業界の中でも、証券会社などの個人顧客向けの営業の離職率が高いと言われています。

理由は不動産業界や保険業界と同様で、ノルマを達成するまでの激務やプレッシャーが大きな要因となるようです。

離職率が高い3つの業界に共通しているのは、方法別の「新規営業」と顧客別の「個人営業」であることがわかります。

営業の離職率が低い業界

次に、営業の離職率が低いと言われている業界について見ていきます。

ここで紹介する2つの業界は、営業の離職率が高い原因を含んでいないことが多いです。

- メーカー業界

- インフラ業界

業界1:メーカー業界

メーカー業界というのは、自動車・自動車部品メーカー、食品メーカー、化学メーカーなどのことを言います。

離職率が低い理由はいくつかあるのですが、参入障壁が高い、長期的な契約が多い、営業の外注化等が挙げられます。

参入障壁が高いに関しては、これから誰かが起業して商品を作ろうとしても、多くの設備投資が必要になってくるので、競合他社は中々生まれにくい状況となります。

そのため、極端な言い方をすると、頑張らなくても売れてしまう状況にあるのです。

また、営業が直接顧客とやり取りするのではなく、間に代理店や商社が入って、営業機能を担ってくれるケースはさらに楽になってきます。

業界2:インフラ業界

電気やガスといったインフラ業界の営業も離職率が低い業界に該当します。

離職率が低くなるのは、メーカー業界同様な理由の他に、福利厚生が充実しているなどの理由も挙げられます。

離職率が低い2つの業界に共通しているのは、方法別の「ルート営業」と顧客別の「法人営業」であることがわかります。

離職率が低い営業を見極めるポイント

最後に、離職率が低い営業を見極めるポイントについてご紹介します。

- 自分に合った営業ができる会社を選ぶ

- 歩合給の割合が少ない会社を選ぶ

- 法人営業の会社を選ぶ

- ブラック企業以外の会社を選ぶ

ポイント1:自分に合った営業ができる会社を選ぶ

これは「営業の離職率が高い原因」の1~4の「ノルマを達成できない」「給料が安定しない」「土日祝の休みが取れない」「対人関係のストレスが大きい」の全てに対する解決策となります。

そもそも離職率の低い会社かどうかを見極める以前に、自分に合った営業ができるかどうかを考えなければなりません。

なぜなら、そもそも離職率が低い会社に入社できたとしても、自分に合った営業の種類を選択できていなければ、様々な不満が出てしまい離職してしまう可能性が高くなるからです。

営業には以下のようにいくつか種類があり種類毎に適性や働き方が変わります。

- 形態別:メーカー営業/代理店営業/商社営業

- 商材別:有形営業/無形営業

- 方法別:ルート営業/新規営業

- 顧客別:法人営業/個人営業

- 手法別:御用聞き営業/提案営業/ソリューション営業

- アプローチ別:飛び込み営業/電話営業/紹介営業/反響営業

このように、営業の種類はいくつかあり、必要なスキル、提案のスタイル、プレースタイル(チームor個人)などが違うので、自分に合ったものを知ることで離職を避けることもできます。

逆に、自分に合った営業の種類であれば、離職率が高くてもOKです。

ポイント2:歩合給の割合が少ない会社を選ぶ

これは「営業の離職率が高い原因」の2の「給料が安定しない」に対する解決策となります。

歩合給(=成果に応じて給料が支払われる)の割合が少なく固定給の割合が多ければ、毎月給料が安定しないといったことを避けられます。

特に以下のような業界が歩合給の割合が多い傾向にあります。

- 不動産業界(住宅販売等)

- 保険業界(個人保険商品販売会社等)

- 通信業界(光回線、ケーブルテレビ会社等)

- エネルギー業界(太陽光発電販売会社、オール電化販売会社等)

- etc…

これらの業界は、営業の種類で言うところの方法別の「新規営業」と顧客別の「個人営業」が共通しており、先ほどの離職率が高い業界とも重複する点があります。

逆に、営業の種類で言うところの方法別の「ルート営業」と顧客別の「法人営業」は、歩合給の割合が少ない傾向にあり、これが先ほどの離職率が低い業界のメーカー業界やインフラ業界にも該当するのです。

ポイント3:法人営業の会社を選ぶ

これは「営業の離職率が高い原因」の3の「土日祝の休みが取れない」に対する解決策となります。

営業の種類で言うところの顧客別の「法人営業」の会社であれば、基本的には土日祝休みである法人を相手にすることになります。

そうなると、ノルマが達成していないからといって、土日祝休み返上して出勤しようとしても、そもそも相手が休みなので休まざる得ません。

法人営業の会社は、先ほどの離職率が低い業界のメーカー業界やインフラ業界にも当てはまります。

逆に、個人営業の会社であれば、一般家庭の方を相手にすることになるので、いくらでも都合を合わせて営業活動できてしまうんですよね。

ポイント4:ブラック企業以外の会社を選ぶ

これは「営業の離職率が高い原因」の1~4の「ノルマを達成できない」「給料が安定しない」「土日祝の休みが取れない」「対人関係のストレスが大きい」に対する解決策となります。

いわゆるブラック企業を引き当ててしまったら、たとえどんなに優秀であっても、無茶なノルマを押し付けられたり、土日祝に休みすら取れない状況に追いやられて、離職してしまう可能性があります。

そのため、これから転職を考えている方は、以下のブラック企業を避けるポイント4つを押さえておく必要があります。

- 求人に「ノルマ無し」と記載がある

- 常に求人が出ている

- みなし残業が採用されている

- 転職エージェントや口コミサイトを活用する

ポイント4-1:求人に「ノルマ無し」と記載がある

正直、ノルマが全くない会社なんてほとんどないです。

いわゆる求人詐欺と呼ばれているもので、入ってみると「実態とは違った」というケースもあるので注意が必要です。

個人ではノルマはなくても、チーム単位でノルマが課されている場合もあります

ポイント4-2:常に求人が出ている

離職率が高いために、常に求人を出している可能性があります。

ただ、一方でその会社が急成長しているために求人を出している場合や、その会社で高いスキルが身につきヘッドハンティングをされているために求人を出している可能性もあるので、その点は見極める必要があります。

ポイント4-3:みなし残業が採用されている

みなし残業とは「あらかじめ残業代が給料に含まれている」ということです。

要は「残業40時間分は既に給料に含まれています」等のことです。

ブラック企業の場合は、仮に100時間残業を強いられたとしても40時間分以上の給料は出ないといったケースもあるので注意が必要になります。

ポイント4-4:転職エージェントや口コミサイトを活用する

とはいえ、求人情報からは上記点を読み取れないケースもあります。

その際は、転職サイト・エージェントを活用して、プロの情報に頼りましょう。

営業職の転職の方法については、下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

本記事では、営業の離職率が高い&低い業界、離職率が低い会社を選ぶ(=ブラック企業を避ける)方法等についても紹介しました。

営業のイメージと実態をまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。