- 飛び込み営業って何?

- 飛び込み営業の仕事内容は?

- 向いてる人ややりがいってどうなの?

このような悩みを解決する記事となっています。

私自身は、商社で4年間勤めていた頃に、数百回の飛び込み営業を経験しています。

ここでは、その経験を活かして、飛び込み営業の向いてる人、やりがい、コツなどについてご紹介します。

飛び込み営業とは?

飛び込み営業とは?について、以下の2つの軸で見てきましょう。

- 種類:営業方法別の新規営業のアプローチ方法の一つ

- 定義:アポイントなしで顧客を訪問する営業

種類:営業方法別の一つ

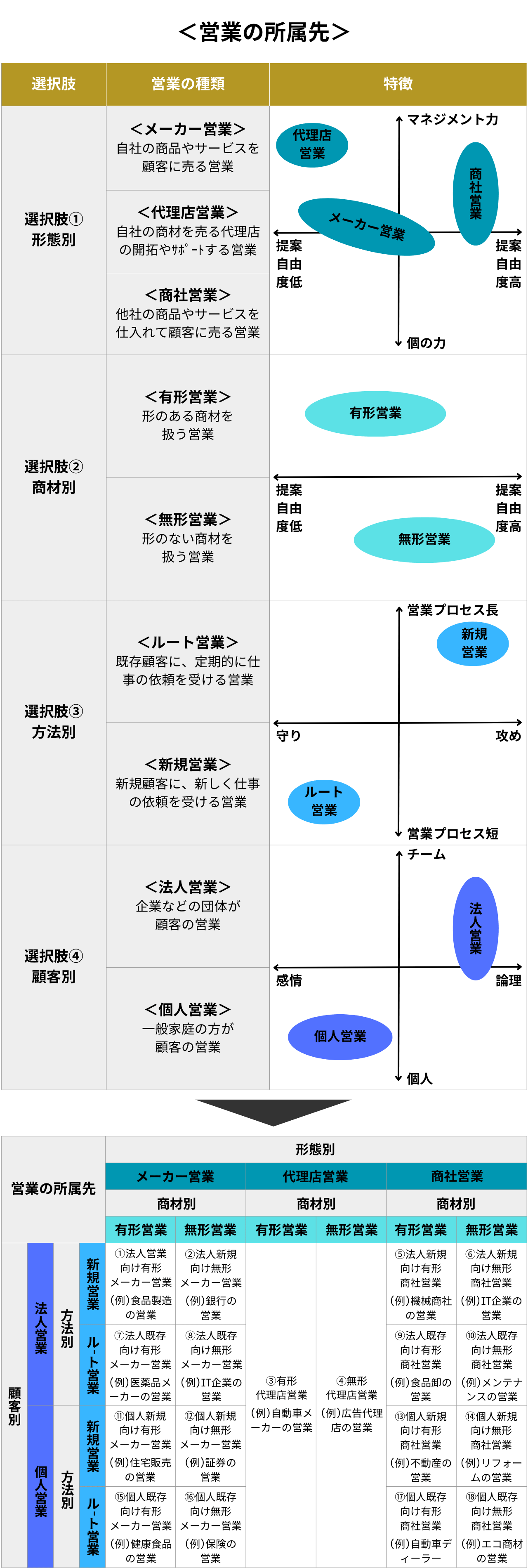

営業の所属先には形態別の「メーカー営業/代理店営業/商社営業」、商材別の「有形営業/無形営業」、方法別の「ルート営業/新規営業」、顧客別の「法人営業/個人営業」があります。

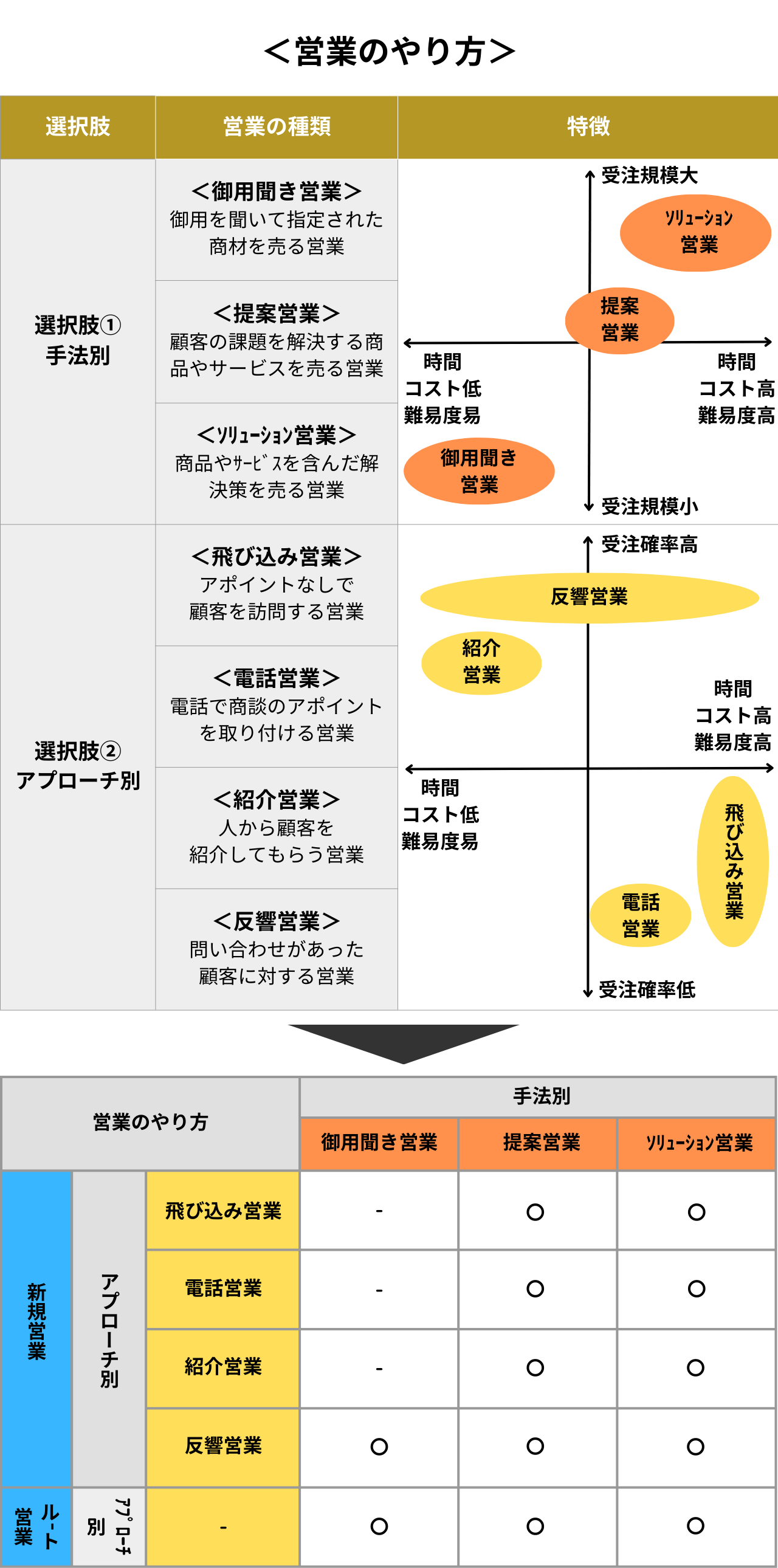

また、営業のやり方には、手法別の「御用聞き営業/提案営業/ソリューション営業」、アプローチ別の「飛び込み営業/電話営業/紹介営業/反響営業」があります。

この中でも飛び込み営業は方法別の新規営業のアプローチ方法の一つに分類されるものになり、他のアプローチ方法に「電話営業」「紹介営業」「反響営業」と呼ばれるものがあります。

- 電話営業:電話で商談のアポイントを取り付ける営業

- 紹介営業:人から顧客を紹介してもらう営業

- 反響営業:問い合わせがあった顧客に対する営業

元底辺営業マン

元底辺営業マンこのように新規営業にはいくつかアプローチ方法があるのですが、それぞれメリットとデメリットがあるので、状況に応じて使い分ける必要があります。

定義:アポイントなしで顧客を訪問する営業

飛び込み営業とは「アポイントなしで顧客を訪問する営業」となります。

その名の通り、事前に面談のアポイントを取らないで、企業や個人宅を訪問して営業を行います。

ただし、突然訪問する営業になり、訪問される側は望んでいない訪問になることが多いため、営業を拒否されることがほとんどです。

飛び込み営業は、全く取引のない顧客に対する営業(=新規営業)のアプローチ方法の一つとなるため、既に取引のある顧客に対する営業(=ルート営業)では、飛び込み営業をすることはありません。

また、先ほどの図の通り、飛び込み営業は、新規営業の顧客へのアプローチ方法の一つで、商談においては提案営業かソリューション営業を駆使して進めていきます。

飛び込み営業のメリットとデメリット

飛び込み営業のアプローチ自体のメリットとデメリットを解説していきます。

飛び込み営業のメリット

飛び込み営業のアプローチ自体のメリットは以下の4つになります。

- 断られづらくなる

- 決裁者に会えるチャンスがある

- 伝達できる情報量が多い

- 入手できる情報が増える

メリット1:断られづらくなる

電話だと「必要ないので結構です!」とガチャっと切られてしまう可能性が高いです。

人は、顔が見えなく、誰か分からない状態、かつ、通話終了ボタンを押すだけなので、断りやすくなってしまいます。

一方、飛び込み営業の場合は、実際に営業マンを目の前にするので「帰ってください」と言いにくくなり、多少は断りづらくなります。

人によっては「せっかく足を運んでもらったから聞いてあげるか」と気持ちになり、話を聞いてもらえる可能性もあります。

メリット2:決裁者に会えるチャンスがある

特に法人への電話の場合、決裁者の人に直接繋がるということはありません。

ほとんど最初は事務の人が電話に出て、担当者や決裁者に繋いてもらうことになりますが、そこにたどり着く前に「不在です」「必要ないと言っています」等と断られることもあります。

しかし、飛び込み営業の場合、その過程を飛ばせる可能性があります。

大きな企業やセキュリティがしっかりしている企業は難しいですが、小さな企業であれば「たまたま訪問先で声をかけた人が決裁者だった」「近くに決裁者の人がいて相手をしてくれた」等、電話にはない会える可能性が高まります。

メリット3:伝達できる情報量が多い

電話やメールの場合、伝わる情報が「音」か「文字」に限定されてしまいます。

しかし、実際に訪問する飛び込み営業は、「音」「文字」といった情報に加えて「視覚」の情報もプラスされるので、相手に伝わりやすくなります。

資料を見せながら会話をしたり、試供品等がある場合は、それを見せながら説明すれば話は早いでしょう。

メリット4:入手できる情報が増える

企業に赴くことによって得られる情報があります。

たとえば、訪問した先の企業で周りを見渡してみることによって、競合の製品を使っていることを目にすることもあるでしょう。

そのような場合は、その競合にはない自社のメリットを訴求することによって、「詳しく話を聞いてみたい!」と言ってもらえる可能性も高まります。

また、受付の電話表や座席表から誰が役職者、決裁者なのかの情報を得ることもできます。

飛び込み営業のデメリット

飛び込み営業のアプローチ自体のデメリットは以下の4つになります。

- 時間とコストがかかる

- 効率が悪い

- 今後アプローチできなくなる

- 精神的なダメージを負う

デメリット1:時間とコストがかかる

訪問するということは、移動にかかる時間とコスト=交通費がかかるということになります。

会社から見ると移動にかかる時間もコスト=人件費となってしまいます。

電話やメールであれば、これらの時間とコストはほとんどかかりません。

デメリット2:効率が悪い

飛び込み営業は効率が悪いです。

100件訪問したけど、1件しか話を聞いてもらえなかったという話はよくあります。

訪問したタイミングで担当者が忙しいなら会うこともできませんし、不在にしていることもあるので、運任せになってしまいます。

また、特に法人への訪問の場合は、セキュリティがしっかりしているため、そもそもアポイントがないと訪問できないこともあります。

「じゃあ飛び込み営業は選択すべきではないの?」と思うかもしれませんが、飛び込み営業をしたから契約に至ったケースもあれば、商材・エリア・時間などにもよっては有効になるケースもあるので、取捨選択することが重要です。

デメリット3:今後アプローチできなくなる

一度、門前払いを食らってしまうと、今後アプローチができなくなる可能性があります。

一般的には、飛び込み営業をして「来てくれてありがとうございます!」という顧客はいません。

逆に、「こちらの都合も考えずに失礼な人」だと思われてしまう可能性の方が高いです。

その際に、顔や会社名を覚えられてしまうとブラックリスト化されて、今後一切個人的にも会社的にもアプローチできなくなってしまいます。

デメリット4:精神的なダメージを負う

飛び込み営業はとにかく断られます。

場合によっては、「二度と来るな」と罵声を浴びせられることだってあります。

また、そのようなことがなくても、何度も何度も断られると自信がなくなりますし、飛び込み営業が億劫になってしまいます。

それが辛くなって仕事を辞めてしまうなんてこともよくあります。

飛び込み営業に向いてる人の特徴

飛び込み営業ならではの向いてる人の特徴は以下だと考えています。

- モチベーションが高い人

- 改善策を考えられる人

- 人当たりが良い人

断られることが多いので、「何のために仕事をしているのか?」といった問いに答えられるくらいモチベーションの原水が必要になってきます。

また、断られた後に、なぜ断られたのかといった原因を突き止め、それに対する解決策をその都度考えていかなければなりません。

当たり前ですが、対面の営業になるので、人当たりが良い人が向いてると言えます。

体育会系の人が成果を出すのも分かりますよね。

飛び込み営業に向いてない人の特徴

飛び込み営業ならではの向いてない人の特徴は以下だと考えています。

- 落ち込みやすい人

- 柔軟性がない人

- ぶっきらぼうな人

落ち込んでいる暇はなく、断られても次々とアプローチしていく強靭な心がないと務まりません。

「自分は〇〇のやり方でやるんだ!」といったように柔軟性がないと、いつまで経っても断られ続け、成果が上がらない日々を送ってしまうことになります。

また、普段ぶっきらぼうと言われる人は、第一印象から評価が悪く、中々商談に進めないといった事態になってしまう可能性があります。

飛び込み営業のやりがい

飛び込み営業ならではの感じるやりがいは以下だと考えています。

- 成果に繋がったとき

- 顧客の課題を解決できたとき

- 人とのコミュニケーションが上手くなる

飛び込みで顧客にアプローチして、商談に進み、「それ買うよ!」と言ってもらえたときは、自分のやっていたことが報われた気持ちになれます。

また、よく勘違いする人がいるのですが、たとえ飛び込み営業であっても売り込みではなく、顧客の課題を解決する商品やサービスを売ることが目的なので、顧客の課題を解決できたときは顧客から感謝されることもあります。

そして、飛び込み営業をする過程でかなり多くの人とコミュニケーションを取るので、徐々にどのような話し方をしたら反応が良いのか?といったことも学べます。

仕事で習得したコミュニケーションは日常生活で活用できればなおよしです。

飛び込み営業のきついところ

飛び込み営業ならではの感じるきついところは以下だと考えています。

- 嫌な顔をされる

- 成果に繋がりにくい

- 移動が大変

- モチベーションがない

- そもそも飛び込み営業が自分と合っていない

何度もお伝えしていますが、飛び込み営業はとにかく断られるので、断られ続けると辛くなってしまいます。

そして、断られ続けると、「自分は何のために仕事をしているのか?」といった自暴自棄になってしまう可能性もあるのです。

また、実際に顧客のところに訪問することになるので、一日に数十件も訪問する予定があるときは体力的にも大変になります。

飛び込み営業を成功させるコツ

飛び込み営業を成功させるためには以下がコツだと考えています。

- ニーズの仮説構築をする

- どのようにアプローチするか決める

- トークスクリプトを用意・実践する

- 周りを見渡す

- PDCAを回す

コツ1:ニーズの仮説構築をする

いきなり「〇〇商品をご紹介しにきました」と押し売りっぽく言ってしまうと、警戒されて断られる可能性が高まります。

突然、自分の家に訪問されたり、電話がかかってきた経験があると思いますが、押し売りをされたらほぼ100%の確率で断りますよね。

しかし、たとえば「月々の携帯料金が高いとお困りではないですか?当社は他社より20%安くご利用いただけます」と切り出されたらどうでしょうか。

このように、少しでも自分が求めているもの(=ニーズ)を話に出されると、「ちょっと聞いてみようかな」となりますよね。

そのため、可能な限り事前に情報を集めて、ニーズの推定をしなければなりません。

コツ2:どのようにアプローチするか決める

なんとなく受付に行って、なんとなく「〇〇に興味ありそうな人に繋いでください」と言うだけではダメです。

受付のガードが堅いのであれば、裏口から声をかけてみる、待ち伏せをしてみる等、他の方法だって考えられます。

※失礼になる可能性があるので、やり方を工夫する必要がありますが・・・

また、繋いでもらう場合も、社長、決裁者、担当者といった言い方もできますし、事前にホームページを調べて「〇〇さんいますか?」と知り合いかのように装い、受付を突破する方法だってあります。

さらに、「ご挨拶に伺いました」や「〇〇の件で伺いました」等、何の目的で伺ったのか、伝え方にはいくつかの言い方があります。

「これが絶対正解!」というものはないですが、いくつか試してみて自分の勝ちパターンを見つけていくことが重要です。

コツ3:トークスクリプトを用意する

これまでの「ニーズを推定する」「どのようにアプローチするか決める」を踏まえて、具体的なストーリーを描いていきます。

これは飛び込み営業に限らずですが、自分のアクションに対して顧客がどう反応するのか、その反応に対してさらにどのようなアクションを起こすのかを事前に考えておくことが重要です。

Aと言われたら1と返す、Bのように反応されたら2と返すといったように、ある程度型を作っておくとあたふたせずに済みます。

このような型が増えれば増えるほど、楽に営業トークを進めていくことができます。

もし仮に、あたふたしてしまうと「この営業マンは頼りないな」と思われて、話すら聞いてもらえなくなってしまいます。

コツ4:周りを見渡す

仮に、飛び込み営業が失敗しても、直接訪問したのであれば何かしら持ち帰ることが大事です。

たとえば、受付(電話)のところに座席表が置いてあることがあり、そこから部署名と部長の名前を入手することができます。

その場で面談ができなくても、会社に戻った後に電話をして「〇〇(部長の名前)さんいますか?」と言えば、知り合いかなと思って繋いでくれるかもしれません。

また、訪問先の企業の外側から、あるいは、中に入ってから競合の商品やサービスを使っていることが分かったりします。

それが分かれば、競合にはない部分を訴求して、話を聞いてもらう可能性をアップさせることができます。

コツ5:PDCAを回す

飛び込み営業が失敗した場合は、P=PLAN(計画)、D=DO(実行)、C=CHECK(評価)、A=ACTION(改善)といったサイクルを回して改善していかなければなりません。

PDCAをもう少し具体的に言うと、PLANは、目標を設定して、目標を達成するための具体的な計画を立て、DOは、PLANで計画したものを実行して、CHECKは、PLAN通りに進んでいるのか評価して、ACTIONは、CHECKでの評価をもとに、改善点を考えていきます。

飛び込み営業においては、誰に、いつ、何を話すのか等といった要素の掛け合わせで成功確率が決まってきます。

そのため、成功確率があまりにも低い場合は、アプローチする人を変えたり、アプローチのタイミングを変えたり、アプローチのトークを変えていって、自分なりに上手くいく方法へと改善していかなければなりません。

よく「飛び込み営業は数をこなせ!」と言われたりしますが、それはただ闇雲に数をこなすのではなく、改善をして成功確率を高めるために数をこなす必要があるということなんですよね。

まとめ

本記事では、飛び込み営業の定義や仕事内容、向いてる人、向いてない人、やりがい、きついところ、コツについて紹介しました。

飛び込み営業以外の営業をまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。