- 社会で活躍する人の特徴は?

- やっぱり学歴が良くないとダメだよね?

- どうやったら活躍できるのだろう・・・

このような悩みを解決する記事となっています。

東進ハイスクールの塾講師、林修氏が「林先生の初耳学」という番組で「社会で活躍できる人」についての授業をしていたので、その内容をお伝えしたいと思います。

ここでは、社会で活躍するために必要な能力3つについてご紹介します。

社会で活躍する人=学歴が高いではない

この見出しを見てまずは一安心ですね(笑)。

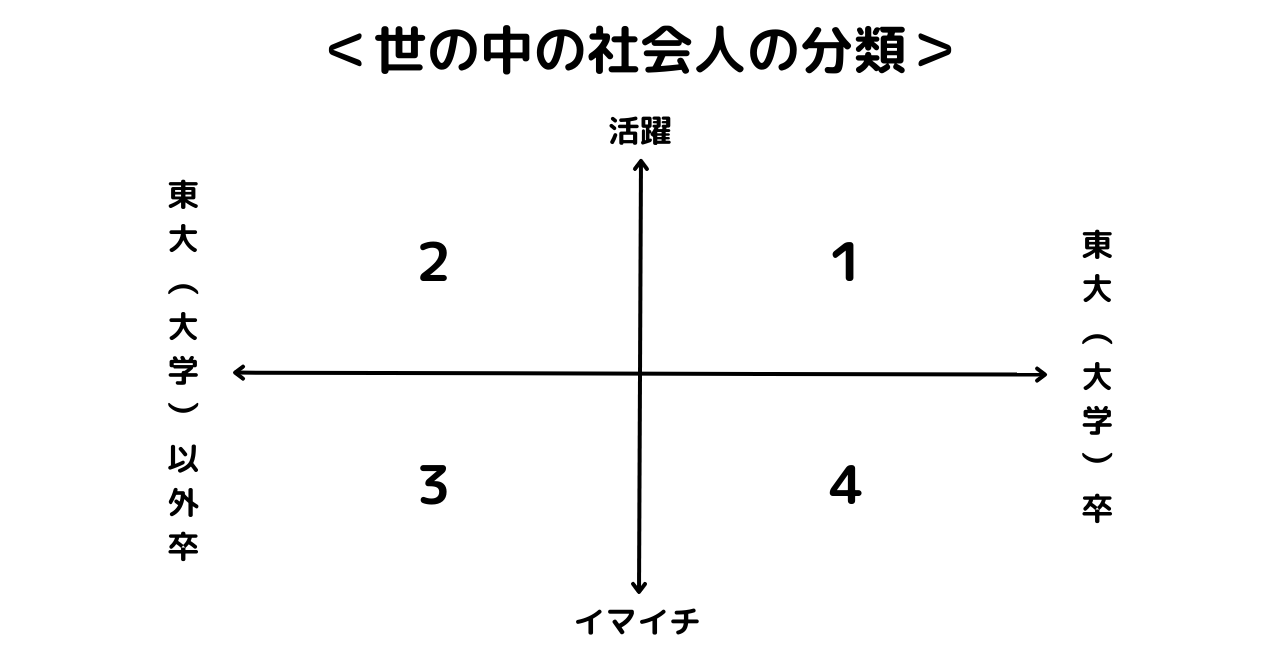

林修氏は、世の中の社会人は、以下のようにどこかに必ず振り分けることができると言っています。

- 東大(大学)を卒業していて活躍している

- 東大(大学)は卒業していないが活躍している

- 東大(大学)は卒業していなくてイマイチ

- 東大(大学)は卒業しているけどイマイチ

多くの人は縦のラインで切って考えることが多く、つまり、東大(大学)を卒業しているかしていないかの学歴が重要だと考えているとのことです。

たしかに、

- A:学歴どこ?

- B:東大です!

- A:じゃあ、出世コース間違いないな!

みたいな会話が聞こえてきそうです。

ただ、この考えに対して、林修氏は真っ向から反対して、社会に出たら横のライン(活躍/イマイチ)で切って考えることが重要で、つまり、仕事ができるかできないかの実力が重要にも関わらず(当たり前なのですが・・・)、まだまだ学歴を気にする人が多いことを指摘しています。

あなたの周りにも、職場に学歴が高くないのに仕事ができる人や、逆に、学歴が高いのに仕事ができない人がいませんか?

ちなみに以下のように高卒でも成功した起業家もたくさんいます。

- スティーブ・ジョブズ(Apple)

- ビル・ゲイツ(Microsoft)

- 前澤友作氏(ZOZO)

- 元谷芙美子氏(アパホテル)

- 熊谷正寿氏(GMO)

元底辺営業マン

元底辺営業マン「学歴が低いからもう取返しがつかない」なんて考えを持っている人は、今すぐその考えを取っ払いましょう。

社会で活躍するために必要な能力

結論から言いますと、以下3つが社会で活躍するために必要な能力であると番組の中で解説しておりました。

- 解決力と想像力

- 群像の感覚を持つ

- 最も大切な科目は数学

能力1:解決力と想像力

一つ目は「解決力と想像力」です。

- 解決力:何かの問題を解決する能力があるか

- 想像力:何か新しいものを創造できるか

林修氏は、「林修の初耳学」の番組オファーがかかってからも、いかにして視聴率を上げるかというミッションを解決できるかどうかを考えていたとのことです。

我々の身の回りの仕事においても大小差はあれど問題が山積みです。

- このプロジェクトを受注するにはどうしたらよいのだろう

- どういうプレゼン資料にすれば人に分かってもらえるだろう

- 上司を説得するにはどうしたらいいのだろう

そして、この解決力と想像力を身につけるためには、「失敗の実験」を重ねるということが重要とのことです。

林修氏も社会に出てから失敗の連続だったそうで、中途退社、ギャンブルでの多額の借金等、数多く失敗を経験しているとのことです。

しかし、「失敗=不得意な分野を知るための実験」と捉えた結果、ここなら活躍できるというものを予備校講師に見出すことができたそうです。

能力2:群像の感覚を持つ

二つ目は「群像の感覚を持つ」です。

- 群像の感覚:自分の強みが何なのか、自分の実力が周囲と比べてどのポジションにあるのか客観的に見定める能力

群像(=多くの人々の姿)の中に自分を置いてみて、自分がどういう状況でどの役だったらできるのか、客観的に見る目を持つことが大事で、社会ではこれがないと生きていくのが大変になるとのこと。

たとえば、コミュニケーション能力が低い人が、営業職で頑張ったとしても大きな成果を残すことは難しいでしょう。また、統計が苦手なのに、データサイエンティストとして大成することは難しいでしょう。

しかし、学歴が高い人ほど、「できる」と思っていることと、本来「できる」事ととの間にずれが生じていることに気づいておらず、失敗してきた人を何人も見てきたとのことです。

民間企業でやっていくなら、「自分にできることは何で横には誰がいてどういうライバル企業がいて・・・」、といったように群像の感覚を身につけないないと社会では生きていけないことを強く言っていました。

そして、この群像の感覚を身につけるためには、歴史が一番良いとのことで、自分に近い歴史上の人物を見つけるとその人の失敗成功から学べて、こういう風に判断して上手く乗り切っていくんだという感覚を身につけやすくなるそうです。

能力3:最も大切な科目は数学

三つ目は「最も大切な科目は数学」です。

林修氏の話は非常に分かりやすいですよね。

その理由は、使っている言葉ではなく、言葉にする前の情報の処理の仕方、要素の組み立て方が(数学的で)すっきりしているから伝わりやすいとのことです。

具体例を見てみましょう。社会において物事を解決していくときには、まず言葉で事件が起きます。

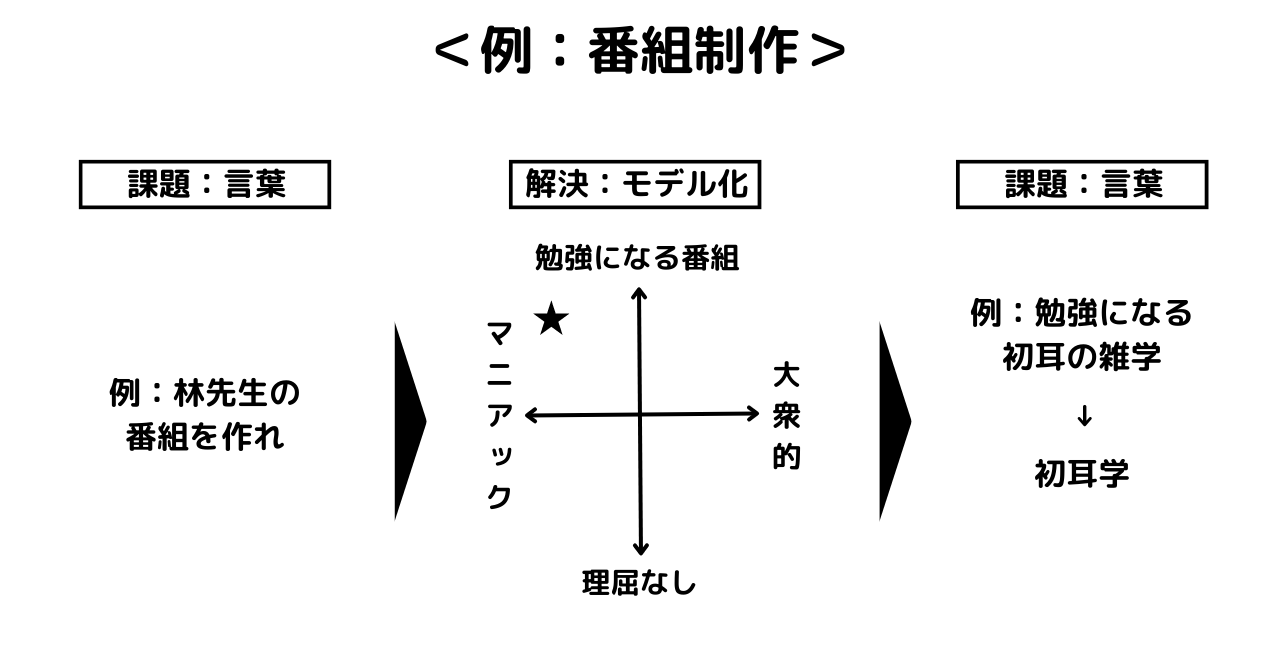

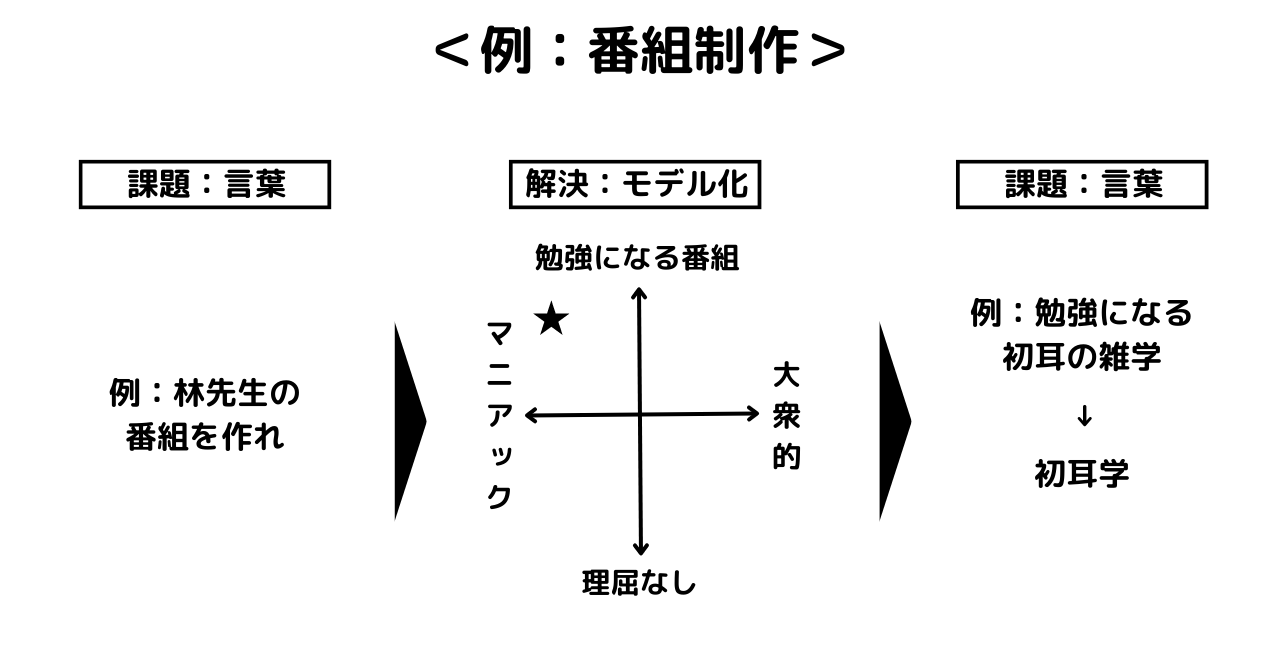

- 課題:言葉 例:林先生の新番組を作れ

- 解決:モデル化 例:4象限のマトリックスでどこに位置する番組を作るか検討(縦軸:勉強になる、理屈なし、横軸:マニアック、大衆的)

- 結論:言葉 例:勉強になる初耳学

これができるようになるためは、物事を要素に分解して単純化して考えるモデル化=数学が必要になるということです。

ここでは番組の例でしたが、例えば売上を上げなさいという指令がきて、それを何も考えずに「価格を下げましょう」「キャンペーンを打ちましょう」と言っても何も説得力がないですよね。

まずは、売上を受注数×受注単価に要素分解して、さらに受注数と受注単価を細かくして、どこがボトルネックになっているのか・・・と検討していかなければいけませんよね。

売上を上げる例だけでなく、何かプロジェクトを立ち上げるとき、提案書を書くとき等、全てにおいてモデル化作業が必要になります。

モデル化する重要性、つまり数学の重要性がお分かり頂けたかと思います。

まとめ

本記事では、社会で活躍するために必要な能力3つについて紹介しました。

この記事を読んで社会で活躍する人材になっていきましょう。