- 営業戦略ってどう理解すればいいの?

- まずは戦略の立て方よりそれに基づいた行動をしたい!

このような悩みを解決する記事となっています。

営業戦略って聞くとなんだか難しそうと思うかもしれません。

確かに営業戦略を立てるのは難しいのですが、営業戦略を理解することは簡単です。

そして、もしあなたが営業担当者であるならば、営業戦略を正しく理解して行動することが重要なのです。

なぜなら、会社が決めた営業戦略には勝つための計画やシナリオが描かれているので、その通り行動していけば楽に勝てる仕組になっているからです。

本記事では、営業戦略と営業戦術の違いと、戦略に沿った正しい行動の仕方についてご紹介します。

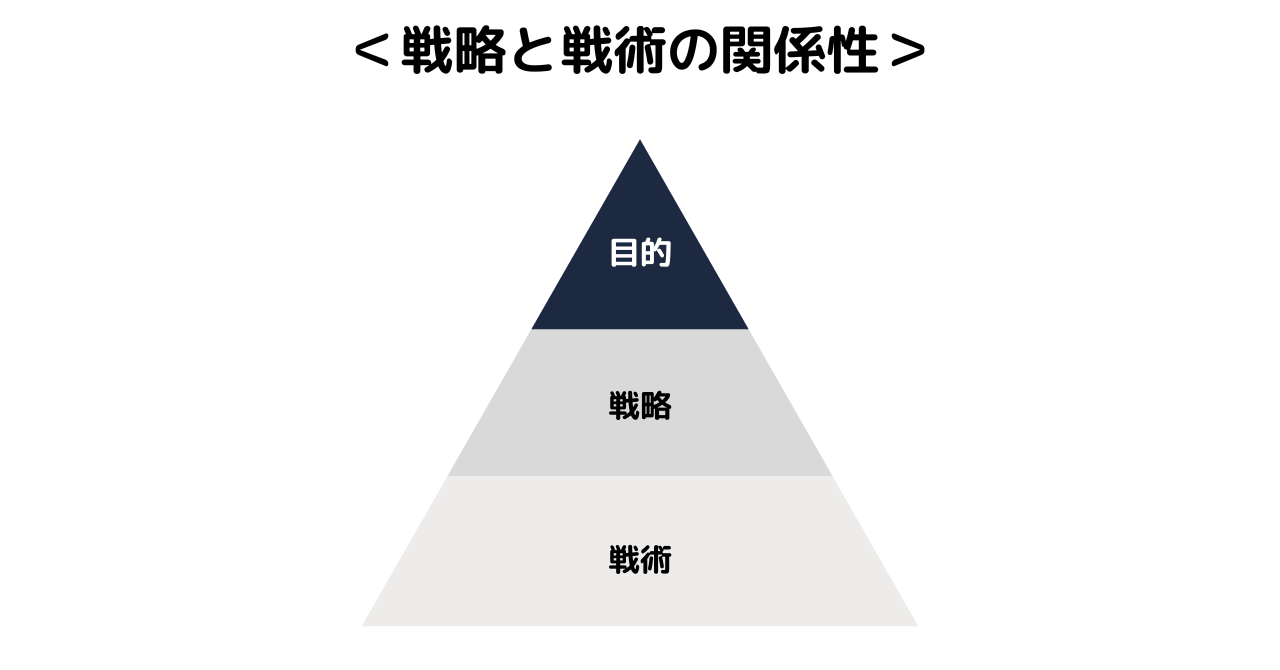

戦略と戦術の違い

「営業戦略」を知る前に、「戦略」とそれと合わせて使われる「戦術」とは何かについて正しく把握をしましょう。

- 戦略と戦術の関係性:戦略ありきで戦術が存在する

- 戦略:目標を達成するための計画やシナリオ

- 戦術:戦略で考えた計画やシナリオを実行する手段

戦略と戦術の関係性:戦略ありきで戦術が存在する

戦略と戦術の関係性は「並列ではなく階層」になります。

よく「戦略なき戦術はダメだ!」と言われているとおり、戦略ありきで戦術が存在するということになりますね。

したがって、戦略は必ず戦術の上位にあるべきもので、戦略を決めた上で戦術を決めていかなければなりません。

戦略:目標を達成するための計画やシナリオ

戦略は、Wikipediaでは以下のように定義されています。

出典:ウィキペディア(Wikipedia)

- 戦略(せんりゃく、英: strategy)は、一般的には特定の目的を達成するために、長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に運用する技術・応用科学である。

要は、目標を達成するための計画やシナリオになります。

たとえば、ボクシングで言うと、勝つという目標に対して、「パワーは相手の方が上だから、前半で相手を疲れさせて後半で仕掛ける」というものになりますね。

元底辺営業マン

元底辺営業マンまた、「相手は序盤に集中を欠くから、前半で一気に仕掛ける」という計画・シナリオもあるかもしれません。

戦術:戦略で考えた計画やシナリオを実行する手段

戦術は、Wikipediaでは以下のように定義されています。

出典:ウィキペディア(Wikipedia)

- 戦術(せんじゅつ、英: Tactics)は、作戦・戦闘において任務達成のために部隊・物資を効果的に配置・移動して戦闘力を運用する術である

要は、戦略で考えた計画やシナリオを実行する手段になります。

先ほどのボクシングの話で言えば、「前半で相手を疲れさせて後半で仕掛ける」という戦略を選択した場合、「疲れさせるためのステップワークを身につける」といった具体的手段を考えるべきです。

また、「前半で一気に仕掛ける」という戦略を選択した場合、「一気に仕掛けるためのパワーを身につける」といった手段を考えなければいけませんね。

このようにして見ていくと、「戦略なき戦術がダメだ!」といっている理由がわかりますよね。

営業戦略と営業戦術の違い

ここからは、戦略と戦術を営業の場合に置き換えて考えてみましょう。

- 営業戦略:マーケティングの4Pの考え方

- 営業戦術:日々の営業活動

営業戦略:マーケティングの4Pの考え方

営業戦略は、マーケティングの思想から考えるとわかりやすいです。

要は、アメリカのマーケティング学者であるジェローム・マッカーシーが提唱したマーケティングの4Pの考え方に沿うということなんですね。

マーケティングの4Pとは、プロモーション戦略、プロダクト戦略、プライス戦略、チャネル戦略のことです。

したがって、営業戦略とは、目標を達成するために、どの顧客に対して、どの商品をどのような金額で、どういうやり方で販売していくのか、といった計画やシナリオを考えていくことになるんですね。

たとえば、化粧品メーカーで言うと、「30代の女性に対して、シミが薄くなる化粧水を、1本2,000円で、ECサイトで売ろう!」といった感じです。

営業戦略は、一度決めたらOKではなく、外部環境などの変化に合わせて定期的(半年や年間という単位)に見直すことが必要となってきます。

営業戦術:日々の営業活動

戦術は、戦略で考えた計画やシナリオを実行する手段のことでしたね。

なので、営業戦術は、営業戦略を実施するために、個々の顧客に対してどのように関係を構築するのか、どのような販売促進をするのか、どのような話し方をするかといった手段を考えることになります。

たとえば、「IT業界を中心にA商品を100万円で営業マンが売る」という戦略があった場合は、メールやテレアポなどどのような手段でアプローチするのか、どのような話をすればA商品のメリットを感じてもらえるのか、などを考えるのが戦術になるということです。

営業戦術は、営業戦略と違って長期的に見直しをするのではなく、日々修正し続けることが大事です。

「メールでアプローチしているけど一向に返信がないな。テレアポにしてみたら面談ができる確率が上がるかな。」「今までのセールストークだと反応が薄いな。ちょっと話し方を変えてみるか。」といったように日々アップデートをしていきます。

営業戦略と営業戦術の担い手

これら営業戦略と営業戦術は営業が担わなくてはならないのでしょうか。

- 営業戦略の担い手:マーケティング部門

- 営業戦術の担い手:営業部門

営業戦略の担い手:マーケティング部門

営業戦略の担い手は、理想はマーケティング部門がメインでやるべきです。

理由は単純で、営業が戦略も戦術も担うとなると、営業の個人の裁量が大きくなり過ぎてしまうのと、そもそも戦略と戦術に関わるスキルセットが全く異なるものになるからです。

たとえば、営業部のマネージャーが営業組織のマネジメントをする場合、営業担当個々人が自由に「提案内容や金額」(営業戦略)を変更をしてしまっていたら、常に状況をヒアリングをしなければいけなくなるのと、成績にばらつきが出てしまうのが容易に想像がつくと思います。

このように属人化してしまうと、安定した売上、成長ができなくなってしまいますよね。

営業戦術の担い手:営業部門

営業戦術の担い手は、もちろん営業部門となります。

マーケティング部門が策定した戦略(計画やシナリオ)に沿って行動していきます。

そうなると「営業って言われたことをやるだけで自主性のない仕事」と思われるかもしれませんが、全くそうではありません。

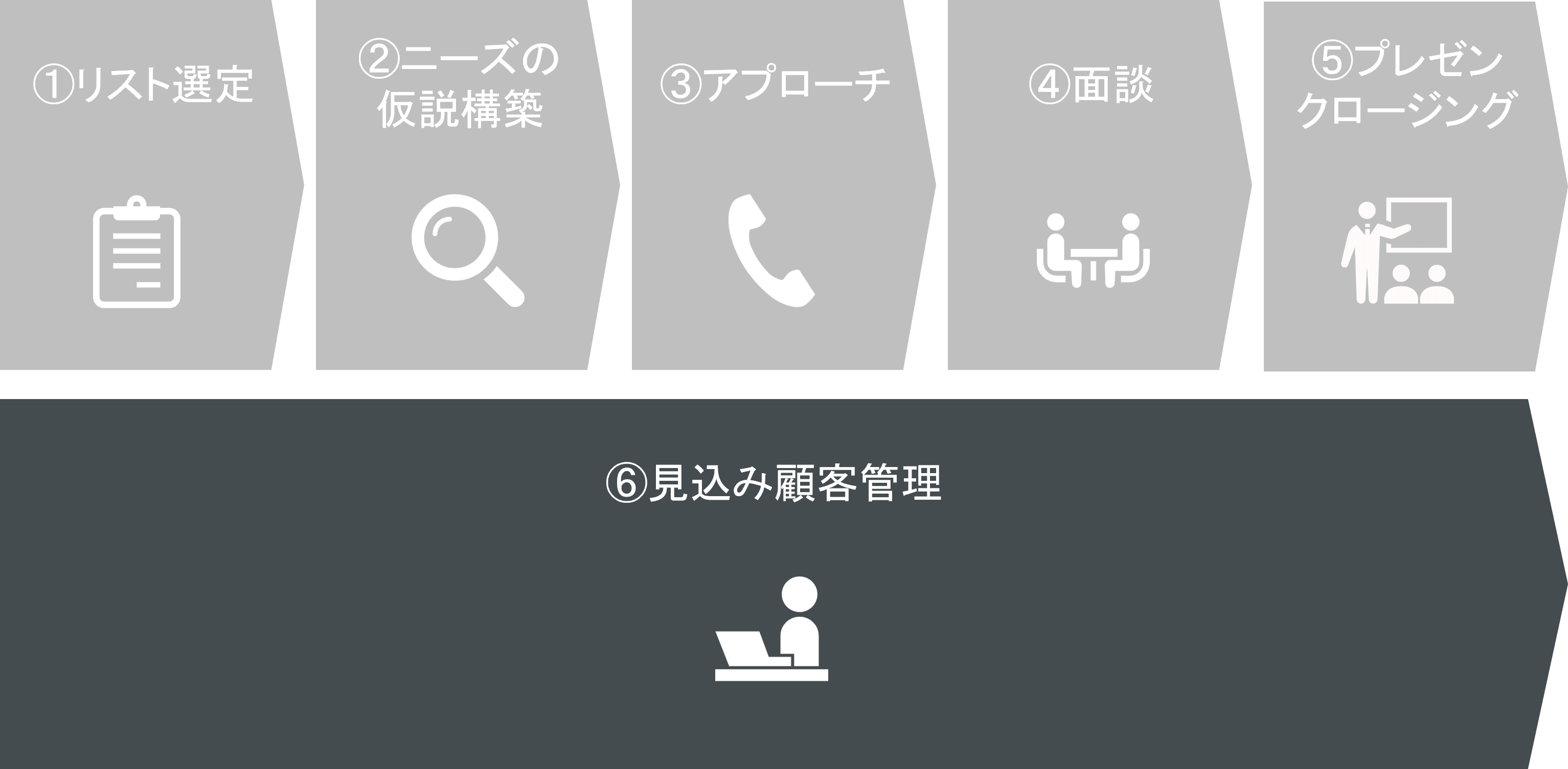

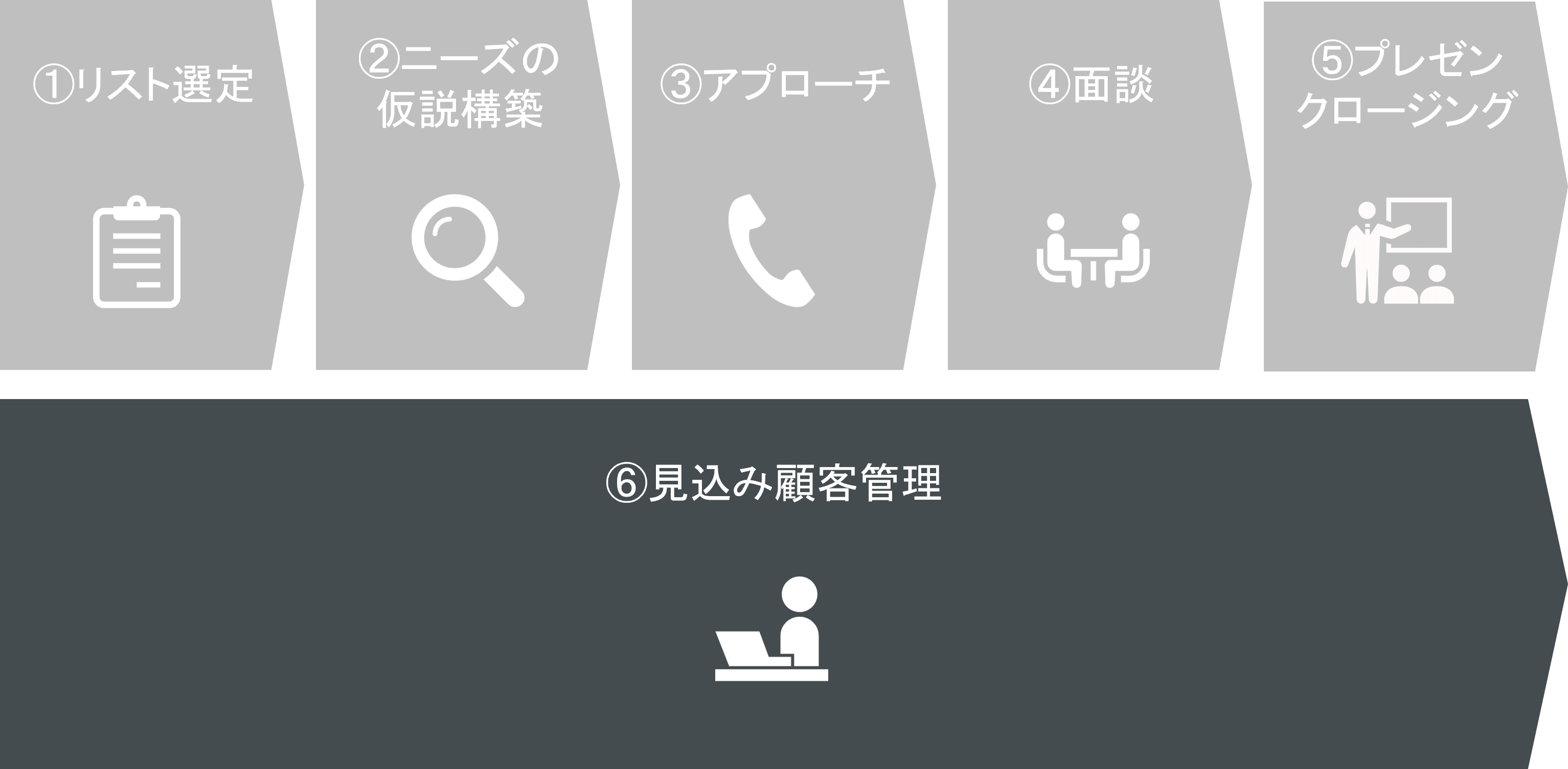

詳しくは別記事で書いているのですが、戦略通りに戦術を実行するといっても、営業には主に以下のようにプロセスがあり、各プロセスは個々人の創造性が問われます。

営業戦略に沿った営業戦術

営業戦略の担い手はマーケティング部門、営業戦術の担い手は営業部門と言いましたが、戦略ありきの戦術となるので、営業も正しく戦略について理解して、戦術を実行しなければなりません。

ここからは、営業戦略のもととなるマーケティングの4P(プロモーション戦略、プロダクト戦略、プライス戦略、チャネル戦略)に沿って戦略を理解し、戦術を実行するための具体的な行動について見ていきましょう。

プロモーション戦略と戦術

プロモーション戦略とは、自社の商品やサービスの情報を、必要としている顧客に最適なタイミングと方法で伝えていくことです。

どんなに良い商品、価格であったとしても、顧客がその商品を知らなければ購入してもらえませんし、情報を伝える内容、手段、タイミングが適切でなければ購入されないので、プロモーションは必要不可欠となるんですね。

いつ何を伝えるかを意識する

ある商品をまったく知らない顧客に対して、商品の特長を伝えたところで話が入ってこないですし、また、既に商品を購入しようか迷っている顧客に対して、商品名だけ連呼しても意味がないですよね。

このように、顧客とコミュニケーションを取る際は、今顧客がどのような状態なのかを把握して、何を伝えるかが重要です。

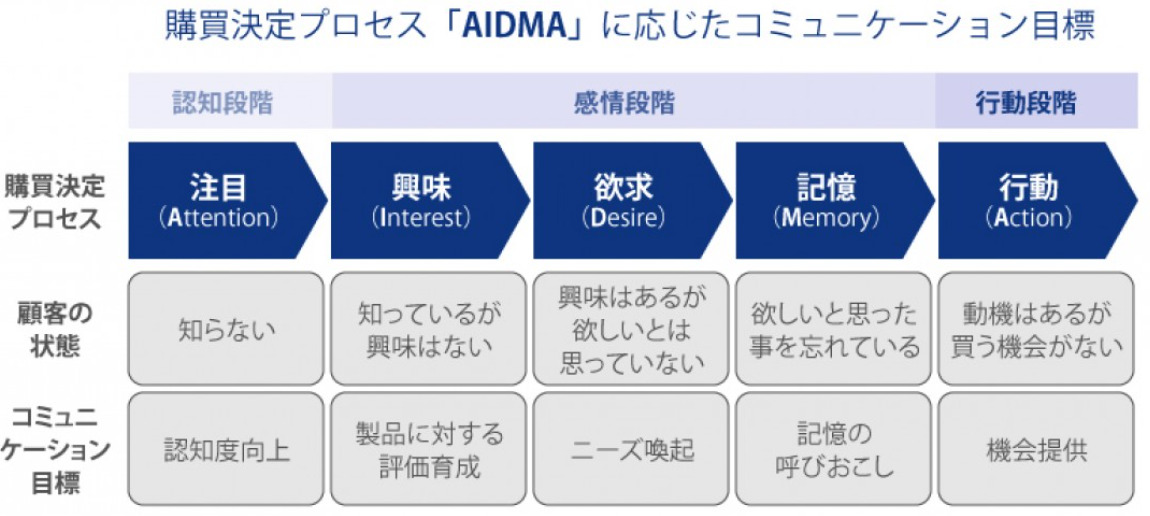

これを考えるためには、購買意思決定プロセスと呼ばれるAIDMAを理解しなければなりません。

消費者が購入に至るまでには、Attention(注目)⇒Interest(興味)⇒Desire(欲求)⇒Memory(記憶)⇒Action(行動)のプロセスを踏むと考えられており、営業はこれを理解して、コミュニケーションを取らなければなりません。

出典:AIDMA(アイドマ)とは・意味(グロービス経営大学院)

顧客の生の声を吸い上げ、購入を促す

プロモーションの一つである広告などと違って、営業は顧客と直接コンタクトをするため、双方のコミュニケーションが可能となります。

これによって、競合製品の情報を得たり、自社商品やサービスの不満や要望を吸い上げて、商品部門にフィードバックすることが求められます。

また、顧客の課題を把握して、それを解決する商品やサービスを提案することで、購入を促すことが必要になってきます。

プロダクト戦略と戦術

営業は戦略で決めた商品やサービスを容易に変更することはできません。

「ニーズをしっかりと把握して、ニーズに応えるのが大事だ」ということは間違いではないですが、正しくもないと思っています。

マーケットインよりプロダクトアウト

商品やサービスを作る際には、プロダクトアウトとマーケットインという考え方があります。

プロダクトアウトは、売り手からの発想で商品開発・生産・販売を行うことで、マーケットインは、買い手が必要とするものを提供していくことで、モノが溢れているこの時代では、マーケットインが重要だと言われています。

しかし、マーケットインが重要になるのは、あくまで商品開発のプロセスにおいてであって、営業は既にある商品やサービスをどのように売るかといったプロダクトアウトの視点が重要になります。

だって、顧客のニーズを正しく理解できたとしても、その通りの商品やサービスを提供できるとは限らないですよね。

結局は、売る側にとって都合のいいように商品やサービスを組み合わせるくらいしかできません。

良い顧客を見つけることが大事

もちろん、ニーズに合わせて商品やサービスを作ったりする必要はあります。

しかし、新たに作るとなると、それなりにコストも掛かりますし、売れるかどうかもわからないので、ある程度のリスクを伴ってしまいます。

なので、まずは自社の商品やサービスを購入してくれそうな顧客を見つけることが大事になってきます。

ニーズを引き出すことも営業の重要な役目なのですが、それと合わせて良い顧客の見極めも重要というわけです。

プライス戦略と戦術

営業は基本的に戦略で決めた価格から値引きをしてはいけません。

「値引きすれば受注できる」「競合に負けたのは価格が高かったからだ」という営業もいますが、その考え方は間違っています。

正しい顧客にアプローチする

以下の記事でもお伝えした通り、営業は『「顧客」に「利益」に与えて「正当な対価」をいただく仕事』で正当な対価をいただかなければいけません。

そもそも値引きをせざるを得ない状況になってしまうのは、値引きしなければいけない顧客にアプローチしてしまったことが問題と考えるべきです。

自社の商品やサービスに興味を持ち、適正価格で購入してくれる顧客にアプローチすることが営業の役目となります。

価格以外で勝負する

顧客が商品やサービスの購入する場合、価格だけではなく、品質や納期などで総合的に判断するはずです。

顧客が値引きを求めてくるのは、顧客の関心を価格に向けさせている営業にも問題があります。

商品やサービスを購入することによって、顧客にもたらされる利益がしっかりと伝わってない場合は、コストを下げようとするのは当然のことです。

なので、品質が良いこと、納期が短いことなど、価格以外のメリットを十分に理解してもらわなければなりません。

とにかく価格を下げたがる営業マンは多いです。それはただただ利益が下がるだけです。値下げは最終手段です。

値引きが原因で受注できないこともある

実は、「値引きが原因で受注できない」といったこともありえるんですよね。

たとえば、営業に「A商品は通常は10万円するんですが、特別に7万円にしますね」と言われたら怪しいと思いませんか。

顧客側は「もともと7万円の価値しかないのに、10万円とか言ってるだけじゃないの?」と思ってしまい、営業に対する信頼もなくなりますし、正しい価値の判断ができなくなってしまいます。

よって、必ずしも値引きすれば受注できるというわけでもありません。

チャネル戦略と戦術

営業はチャネル戦略そのものです。

もちろん営業の役割としては、顧客に対して自社商品やサービスの購入を促すのですが、必ずしも注文をとるだけではありません。

役割を理解する

これまで見てきたような契約や価格の交渉、配送を促したり、納品物の確認、クレーム処理など、販売後の責任なども含まれます。

また、代理店営業の場合は、代理店に対して、自社の商品やサービスの売り方を教えたりと教育するという役割もあります。

営業はチャネル戦略そのものなので、どのような役割が求められているのかをしっかりと理解することが重要です。

まとめ

本記事では、営業戦略と営業戦術の違いと、戦略に沿った正しい行動の仕方について紹介しました。

営業のコツをまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。