- ニーズってそもそも何?

- どうやってニーズを引き出せばいいの?

- 具体的なヒアリングの仕方も知りたい!

このような悩みを解決する記事となっています。

ニーズを引き出す際に「お困り事は何ですか?」「欲しいものは何ですか?」を聞くだけでは不十分です。

これではいつまで経ってもお客様に刺さる提案ができません。

ここでは、法人営業を例に、顧客ニーズを引き出す具体的なやり方についてご紹介します。

営業におけるニーズを引き出すとは?

営業の種類に関わらず、営業の基本的なプロセスは以下のようになります。

- リスト選定

- ニーズの仮説構築

- アプローチ

- 面談(雑談/ヒアリング/仮提案)

- プレゼン・クロージング

- 見込み顧客管理

「ニーズを引き出す」については、顧客との面談を通じてヒアリングをして、ニーズを引き出さなければならないと思っている人がいます。

これは間違いではないのですが、上の営業活動のプロセスを見て頂くと分かる通り、実は顧客と会う前からどのようなニーズを持っていそうか当たりをつけること(=ニーズの仮説構築)が大事なのです。

元底辺営業マン

元底辺営業マンニーズの仮説構築については後ほど解説します。

まず、そもそもニーズとは何なのかをWikipediaで見てみましょう。

出典:ウィキペディア(Wikipedia)

- ニーズ (needs)は、欲求、要求(require)、需要(demand)。

要は「〇〇が欲しい!」といったものになります。

ただし、「〇〇が欲しい!」といった中にも、3つのレベルがあるためその違いについて理解しなければなりません。

ニーズの3つのレベル

「ニーズ」と一言で言っても、実は3つのレベルがあります。

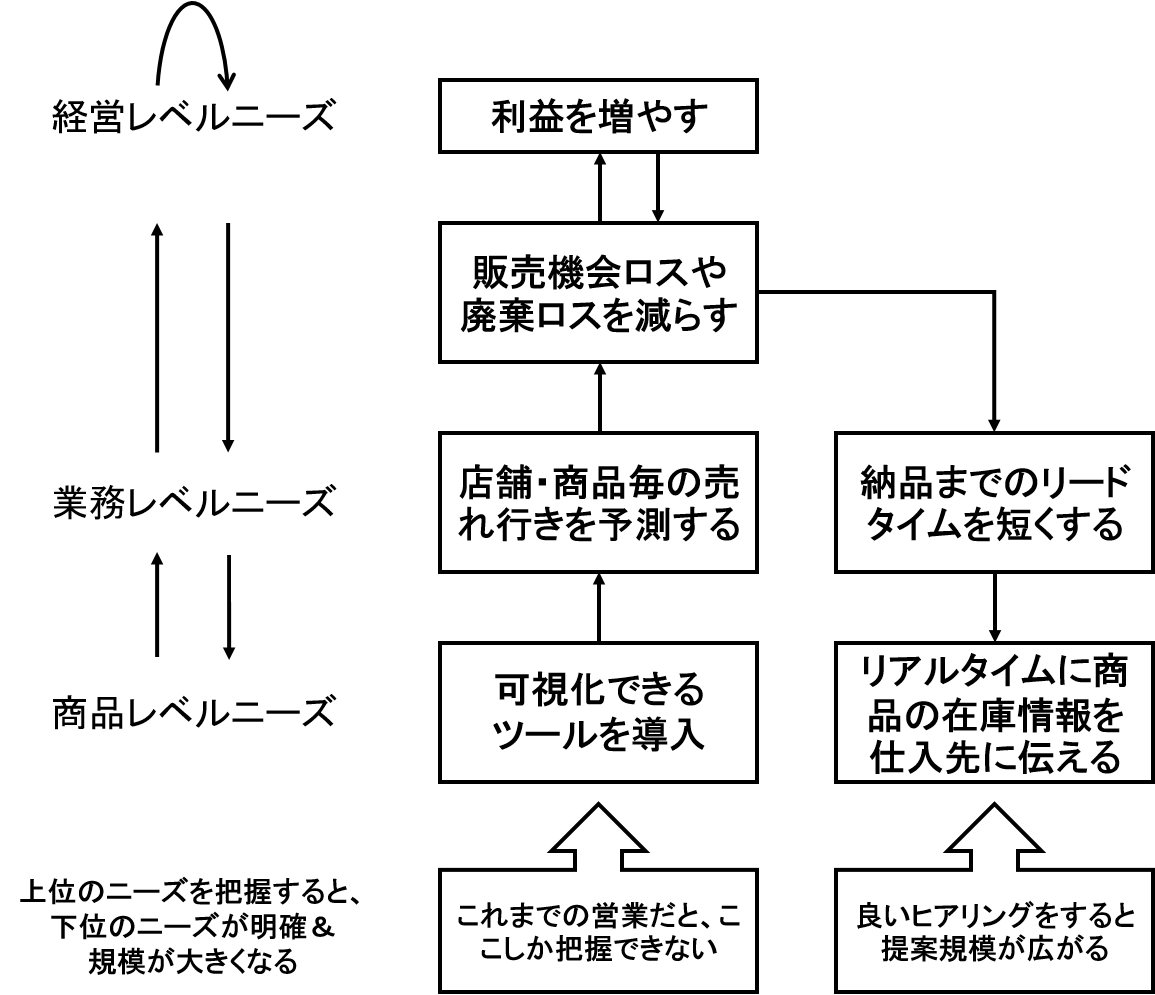

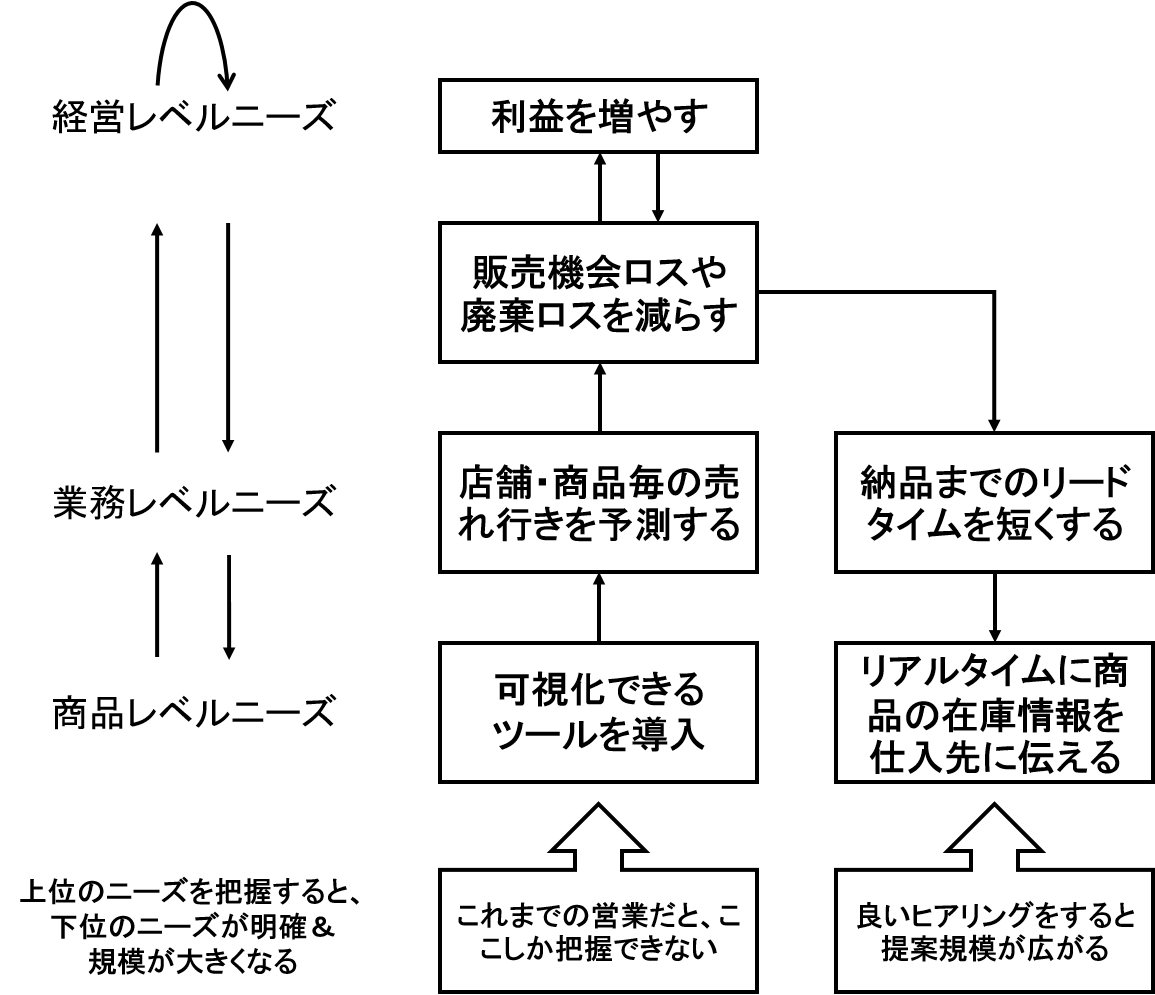

ビジネスゴール・経営目標といった経営レベルのニーズ、それらを実現するための業務・仕組みといった業務レベルのニーズ、具体的な手段といった商品レベルのニーズといったようなものです。

| レベル | ニーズ | 具体例 |

|---|---|---|

| 経営レベル | ・売上を上げたいかコストを下げたいといったもの | ・組織を変えたい、設備投資をしたい、営業を強化したいなど |

| 業務レベル | ・日々の仕事の仕組みを改善したいといったもの | ・書類作成業務を簡略化させたい、採用の仕組みを変えたいなど |

| 商品レベル | ・ある条件を満たす商品が欲しいといったもの | ・〇〇機能が備わった商品が欲しいなど |

なぜこの3つのニーズレベルを意識しなければいけないのかというと、提案の範囲が広がり、受注金額が大きくなる可能性があるからです。

たとえば、店舗運営をしている顧客から「毎月の店舗・商品毎の売れ行きを可視化できるツールが欲しい」といった商品レベルのニーズ、「そのツールを使って店舗・商品毎の売れ行きを予測したい」といった業務レベルのニーズ、「販売機会のロスや廃棄ロスを減らし、売上を上げて、コストを下げたい」といった経営レベルのニーズを引き出せたとしましょう。

このように経営レベルのニーズまで把握できると、販売機会のロスや廃棄ロスを減らすためには、納品までのリードタイムを短くする等の業務レベルのニーズに対する他の解決策も考えられ、そのためにリアルタイムに商品の在庫情報を仕入れ先に伝えるシステムを導入する等の商品レベルのニーズに対する他の解決策も考えられるため、顧客が把握できていなかった新たな提案の機会を作り出すことができます。

たとえ同じ商品やサービスを提案していたとしても、レベル1までの解決策しか語れない営業マンなのか、それともレベル3まで理解していて、解決策がどのように経営のニーズまで影響を及ぼすのかを語れる営業マンでは受注確度が大きく違ってきます。

営業がニーズの仮説構築をする重要性

先ほどもお伝えしましたが、ニーズを引き出すといっても単純に「欲しいものは何ですか?」「お困り事は何ですか?」と聞けばいいというわけではありません。

顧客と会う前に「おそらくニーズは〇〇だろう」といったように、ニーズの推定を行う必要があります。これを「ニーズの仮説構築」と呼んでいます。

なぜ、ニーズの仮説構築を行う必要があるのかというと、以下の4つのメリットがあるからです。

- 信頼関係を築きやすくなる

- アポイントを取りやすくなる

- ヒアリングの質が上がる

- 競合を寄せつけない

重要性1:信頼関係を築きやすくなる

仮説を立てることによって顧客と同じ目線に立つことで、「なんで当社の課題がわかっているんだ!?」「課題を既にわかっているし、この人に相談したら良い解決策を教えてくれそう!」「もっと細かい情報をこの人に伝えないと!」となります。

そうなると、時間をかけなくても早い段階から信頼関係が築くことが可能になります。

重要性2:アポイントを取りやすくなる

上記のように、相手に驚きを与えることができれば、「この人に合ってみたい!」となるのは想像がつきますよね。

「うちの商品を〇〇といったメリットがあるので、ぜひ紹介させてください!」と言うより、格段にアポイントを取れる確率が上がります。

重要性3:ヒアリングの質が上がる

単純に「御社の課題は何ですか?」と聞くと、顧客も一から説明しなければならなくなり、結局それらはこれまでのニュースサイトの記事や中期経営計画などを調べればわかる話かもしれない。

打合せの時間も限られているので、「本来聞かなければならない内の半分しか引き出せなかった」といったこともあり得るでしょう。

しかし、「御社の〇〇という課題があるのでは?」と切り出せば、残りの半分からスタートできて、より深い話ができるようになります。

重要性4:競合を寄せつけない

もし、仮説をぶつけることで「あ、うちはそれが課題なのかもしれない!」といった顧客も気づいてない潜在的なニーズを引き出すことができれば、競合に相談するよりも先に話を進められることになります。

そうなると、課題に対する解決方針を自社の得意領域に引き込むことができれば、競合の追随をさらに許さなくなります。

ニーズの仮説構築のやり方については、この後の章で解説します。

営業がニーズを引き出すためのステップ

ここからは具体的にニーズを引き出すためのステップと具体的なやり方についてご紹介します。

- 顧客を理解する

- ニーズの仮説構築

- ヒアリング<

ステップ1:顧客を理解する

ステップ2のニーズの仮説構築をするためには、最初に顧客を理解しないことには始まりません。

- 情報源を理解する

- 2つの型を理解する

ポイント1:情報源を理解する

まずは、その顧客のビジネスを理解するための情報源がどこにあるのかという話をします。

具体的には以下のようになものがあります。

- 企業ホームページ

- 企業情報データベース

- 登記簿謄本

- 業界地図

- インタビュー記事やSNS

情報源1:企業ホームページ

今や企業ホームページがないところのほうが少ないので、必ずチェックするようにしましょう。

特にオーナー系企業の場合、経営理念やビジョンなどが色濃く出てくるので、話のネタとしては十分です。

情報源2:企業情報データベース

会社四季報、東京商工リサーチ、帝国データバンクなどのことです。

これらは有料版もあるため、どこまでの情報が必要なのかによって判断することが重要ですね。

情報源3:登記簿謄本

法務局にて取得できるものになります。

特に個人営業の場合に使用することになるのですが、法人の登記であれば役員の自宅が掲載されていたりするので、自宅に直接営業することもできます。

情報源4:業界地図

顧客の業界の情報を知っておくことは重要です。

「我々の業界についてよく知っているね」となれば、信頼を構築できること間違いなしです。

情報源5:インタビュー記事やSNS

時間があれば面談する人を検索してみるのもありです。

その人が過去にどんな経歴の人だったのか、どの分野に詳しい人なのか、趣味は何なのか(新しいもの好きなのかどうかも含めて)などを知ることで、どのような話をすべきか、意思決定の癖などを把握できる場合があります。

ポイント2:2つの型を理解する

先ほどの情報源から、ただやみくもに情報を集めていくのでは非効率になってしまうので、ここで紹介する2つの型に沿って情報を集めていくことをおすすめします。

その2つの型とは「顧客の外部を理解する型」と「顧客の内部を理解する型」になり、「今後どう変化するか」という視点も含めて情報を集めていく必要があります。

なぜかというと、外部環境や内部環境が変化することによって、顧客が目指す目標と実際の成果にギャップが生まれることで、これまでの戦略、業務プロセス、仕組みを見直す必要(=ニーズ)が出てくるためです。

顧客の外部を理解する型

顧客の内部を理解する型

- 顧客の外部を理解する型

- 顧客の内部を理解する型

顧客の外部を理解する型1:外部環境を理解する

外部環境はとてもやっかいで、顧客、顧客の顧客、顧客の競合の全てに影響を与えてしまいます。

外部環境には以下のようなものがあります。

- 景気:経済成長率、失業率、人口動態など

- 競争条件:競合・代替品、コスト構造の変化など

- 規制:法律改訂、規制など

- 技術革新:技術の向上など

- その他:トレンド、風潮

顧客の外部を理解する型2:顧客の顧客を理解する

顧客は顧客の顧客からのニーズ把握に努め、それに合った商品やサービスを提供しようとしているので、顧客の顧客が誰なのか、どんな期待をしているのかを理解していく必要があります。

顧客の顧客は誰か、今後どう変化しそうか

顧客のターゲットとしている顧客は誰なのか、どんな特徴をもっているか、今後どのように変化しそうなのかを理解していきます。

- 顧客の顧客の企業・個人の情報:ビジネスモデル、所得水準、趣向、性別など

- 顧客の顧客の経験の深さ:単発購入、サブスクリプションモデルなど

- 顧客の顧客の購買スタイル:ソリューション志向など

顧客の顧客の期待は何か、今後どう変化しそうか

顧客のターゲットとする顧客のどんな期待やニーズを取り込もうとしているのか、顧客から選ばれているのはなぜか、今後どのように変化しそうなのかを理解します。

- 商品やサービスに対して:価格、品質、納期など

- 応対・関係性に対して:アフターフォローなど

- その他:付加価値への期待、ブランドイメージなど

顧客の外部を理解する型3:競合を把握する

顧客は、より多くの顧客を獲得するために競合と差別化する必要があります。どのようなライバルとどのように競争しているのかを理解します。

競合はどこか、今後どう変化しそうか

顧客の競合は、どんな企業なのか、今後どのように変化しそうなのかを理解します。

- 顧客の競合の企業情報

- 顧客の競合の事業内容

- 顧客の競合のシェア

競合との差別化の内容、今後どう変化しそうか

顧客の競合の強みは何か、どのような差別化をしているか、今後どのように変化しそうなのかを理解します。

- 顧客の競合の商品やサービス

- 顧客の競合のビジネスモデルにおける差別化

- 顧客の競合の提供チャネル、提供場所による差別化

顧客の内部を理解する型1:内部の企業活動を見る

内部の活動については、目標、戦略、運営を見ていきます。

- 目標:売上、利益、コストなど

- 戦略:経営戦略、マーケティング戦略、競合との差別化戦略など

- 運営:生産・物流・販売などのビジネスプロセス、人・組織、システム・ルールなど

ステップ2:ニーズの仮説構築

ニーズの仮説構築とは、顧客の理解を踏まえて「〇〇の問題が起こっていて、◇◇を見直そうと考えているのではないか」といった具合に考えていきます。

例えば、あるアパレルメーカーの場合、機能性だけでなく、デザイン性を求める消費者が増えてきて(顧客の顧客の期待の変化)、これまでの機能性を重視したものだけでは、受け入れられない、といった問題が生じた場合、デザイン重視の戦略へ舵を切り、商品開発プロセスを見直し、それに伴って人の採用も見直すだろうと仮説を立てていきます。

このように、影響を及ぼすもとになるもの、その結果生まれるギャップ、ギャップを埋めるために見直される対象、の3つの関連をつかむことが大事です。

- 目標と現実の成果のギャップを理解する

- ギャップの原因を理解する

- 見直しの可能性のあるものを理解する

ポイント1:目標と現実の成果のギャップを理解する

売上、利益、市場での地位などの目標と現実の成果にギャップがあるのかを理解します。

どれくらいの事業でどのくらいのギャップが発生しているのか、それがどのくらい深刻なのかなどの視点が必要です。

これらの情報は、企業ホームページの有価証券報告書や四季報が参考になります。

ポイント2:ギャップの原因を理解する

顧客の顧客と競合を含む環境の変化や高い目標を設定していないかを理解します。

環境の変化は、業界ごとに共通しているため、業界の動向や顧客の同業で起こっていることから推測出来る場合があります。

ポイント3:見直しの可能性のあるものを理解する

見直しの可能性があるもの(=ニーズ)は、戦略、それに伴うビジネスプロセスや人・組織、システムなどの運営、商品やサービス、人・モノ・カネ・情報などの調達です。

たとえば、売上低迷が課題となっているのであれば、外部環境の変化によって顧客の顧客のライフスタイルが変化して、機能性よりデザイン志向が高まっていると把握できれば、商品開発プロセスや人など見直しの対象になるといった感じです。

商品レベルのニーズ、業務レベルのニーズ、経営レベルのニーズで理解するようにしましょう。

ステップ3:ヒアリング

そして、ヒアリングによってステップ2で行った「ニーズの仮説構築」が合っているのか答え合わせをしていきます。

その際には、「目的をさかのぼる」ことと「目的を具体化する」ことを意識しましょう。

たとえば、「〇〇の商品が欲しい!」と商品レベルのニーズを言われた際には、「それはなぜですか?」と質問を投げかけていきます。

また、一方で、経営レベルのニーズを言われた際には、「そのためにはどうしますか?」「どのように実現しますか?」と質問を投げかけていきます。

しかし、質問を投げかけていっても「いや~それがわからないんだよね」といった場合があるので、その際はこちらから「Aという解決方法やBという解決方法が良いと思います」と提案していきます。

営業がニーズを引き出すときの注意点

先ほどのニーズの仮説構築の話をすると、必ず「ヒアリングする前にニーズを特定するなんて不可能だ!」とか「そのための情報がないから無理だ!」と言う人がいます。

しかし、実際は「だいたい合っていればOK」なのです。

- 最初から完璧を求めない

- 事実と推測を別にする

注意点1:最初から完璧を求めない

仮説はあくまで仮の説明にしかすぎません。

「そんな想像で考えてもどうせ外れるでしょ!?」と思うかもしれませんが、もちろん外れることもあります。

しかし、顧客との面談を通して、情報を少しずつ付加させていき、確かなものを作り上げるといったスタンスが必要になってくるのです。

また、今持っている情報だけで「こうなっているのではないか」と考える癖をつけること、顧客からフィードバックを受けることによって、最初に立てる仮説の精度もどんどん増してきます。

注意点2:事実と推測を別にする

もちろんですが、最初から仮説を立てるにあたっての情報が収集できるとは限りません。

「おそらく、ここに関してはこうなのではないか」といった推測しながら仮説を作っていくことになります。

その際には、どこが事実かどこが推測なのかを把握しておくことが重要で、顧客との面談では主に推測の部分を確認するようにしましょう。

事実を知っているのに、改めて確認していたら時間の無駄になりますし、推測のままにしてしまっていると、誤った理解のままになり話がかみ合わなくなってしまいます。

まとめ

本記事では、法人営業を例に、顧客ニーズを引き出す具体的なやり方(コツ)について紹介しました。

営業のコツをまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。